什么因素导致了明末民变的频发

在中国历史的长河中,明朝是由朱元璋建立的一段辉煌时期,它标志着中国封建社会进入了一个新的阶段。明朝开国之初,实行了一系列的改革措施,如变法、取士、兴学等,以巩固新政权并推动社会经济发展。但随着时间的推移,明朝出现了一系列的问题和矛盾,这些问题最终导致了民变频发。

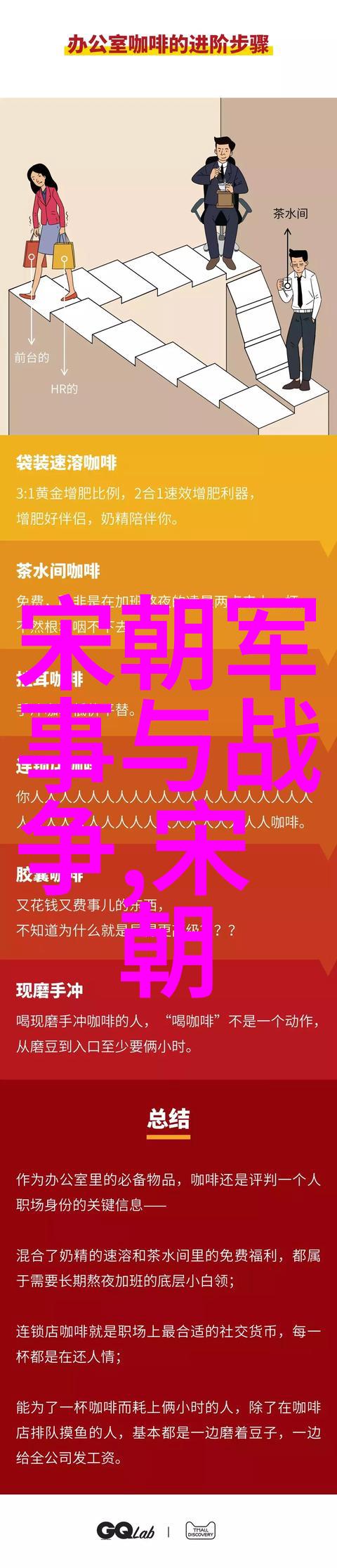

一览表

在分析明末民变频发的原因之前,我们首先需要了解一下当时的情况。以下是关于这段时期的一个简要概述:

政治上,明朝晚期宦官专权严重,对外防御不足。

经济上,由于农业生产力低下和商业活动受限,加之对外战争耗费巨大,使得国家财政困难。

社会上,不平等税收制度加剧了农民负担,同时也导致了地主阶级与农民之间矛盾激化。

文化上的儒家思想虽然仍然占据主导地位,但其束缚手法日益严格,更不利于创新和进步。

什么因素导致了明末民变的频发?

政治腐败与宦官专权

明朝中叶以后,由于皇帝年幼或昏庸无能,大臣往往争权夺势,而宦官则利用这一空白来干预宫廷事务,最终控制甚至篡夺政权。这极大地削弱了中央集権体制,使得地方豪强割据,并且失去了有效防御敌人的能力。

经济危机与人民苦难

明代后半叶,一系列自然灾害如洪水、旱灾连绵不断,再加上内战消耗,以及对外征服失败所带来的军费压力,都使得国家财政陷入困境。这直接影响到了百姓生活,他们饱受高额赋税和徭役之苦,因而产生了深刻的不满情绪。

土地兼并与农民负担

地方豪强通过欺骗手段或者暴力方式获得大量土地,从而形成土地兼并现象,这进一步增加了农民负担。此外,对於贫穷的地主来说,他们为了偿还债务不得不向富裕的地主借钱,因此他们成为新的佃户。而对于那些无法偿还债务的人来说,只有选择逃亡或起义以求生存。

文化僵化与思想封闭

儒家思想虽然被视为正统,但其过度僵硬限制了一切新思维的发展。这种文化环境阻碍科技创新和教育普及,也使得人们缺乏必要的手段去应对日益恶化的情势。当局既不能提供解决方案,又阻止人们提出建议,因此即便存在一些反抗声音也无法得到响应。

军队腐败与边疆威胁

随着时间推移,清兵入关前夕,即使是在正常情况下,如果没有有效的心理准备以及相应的防备措施,那么任何小规模起义都可能迅速扩散成大规模叛乱。在这样的背景下,无数名为解放人民、抗击压迫者或寻求个人利益的小股反抗力量汇聚成一股不可控的大浪潮,最终演变成了全国性的革命运动——李自成领导的大顺起义,是其中最著名的一次事件之一。

总结起来,当时各种因素交织在一起,最终造成的是一种广泛且深层次的人们失望感。一旦这种情绪被点燃,便很容易引发群众性的行动,从而形成连锁反应,最终促成了各类反抗行为爆发。这些反抗行为有的被称作“万历十五年的天下大乱”,有的则是更大的“三藩之乱”、“李自成造反”。

然而,无论如何尝试改变命运,或许真正的问题并不仅仅在于这些表面的原因,而是在于整个社会结构本身:它是否能够适应时代变化;它是否能够公正分配资源;它是否能够容纳不同的声音;它是否能够提供合理解决问题的手段?

随着历史车轮继续转动,我们可以从过去看出未来,也可以从过去学习现在。在这个意义上,“中国明朝 一览表”不仅是一个简单的事实记录,更是一种警示:只有不断探索、革新才能避免历史悲剧重演,只有开放心态才能让文明进步。