中西绘画艺术差异解析东方哲学与西方观念的映射

在人类历史的长河中,绘画作为一种文化表达方式,不仅反映了当时社会经济、政治状况,也深刻体现了不同文明对世界观和人生观的独特理解。中西绘画艺术虽然都属于视觉艺术,但其创作理念、技法和审美追求却存在着本质上的差异。下面我们将举例说明中西绘画艺术的差异,从色彩使用、构图安排、主题选择以及表现手法等方面进行比较分析。

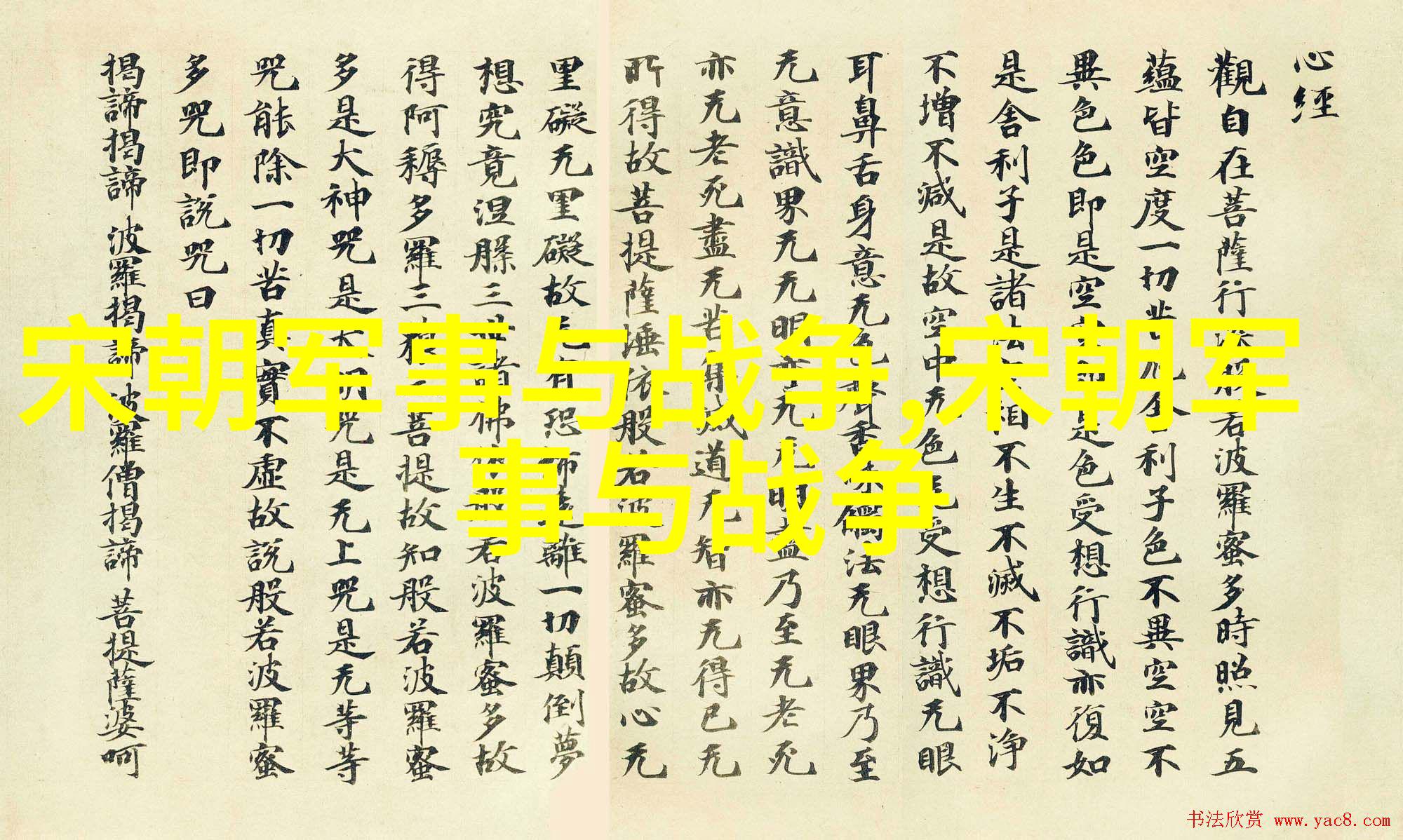

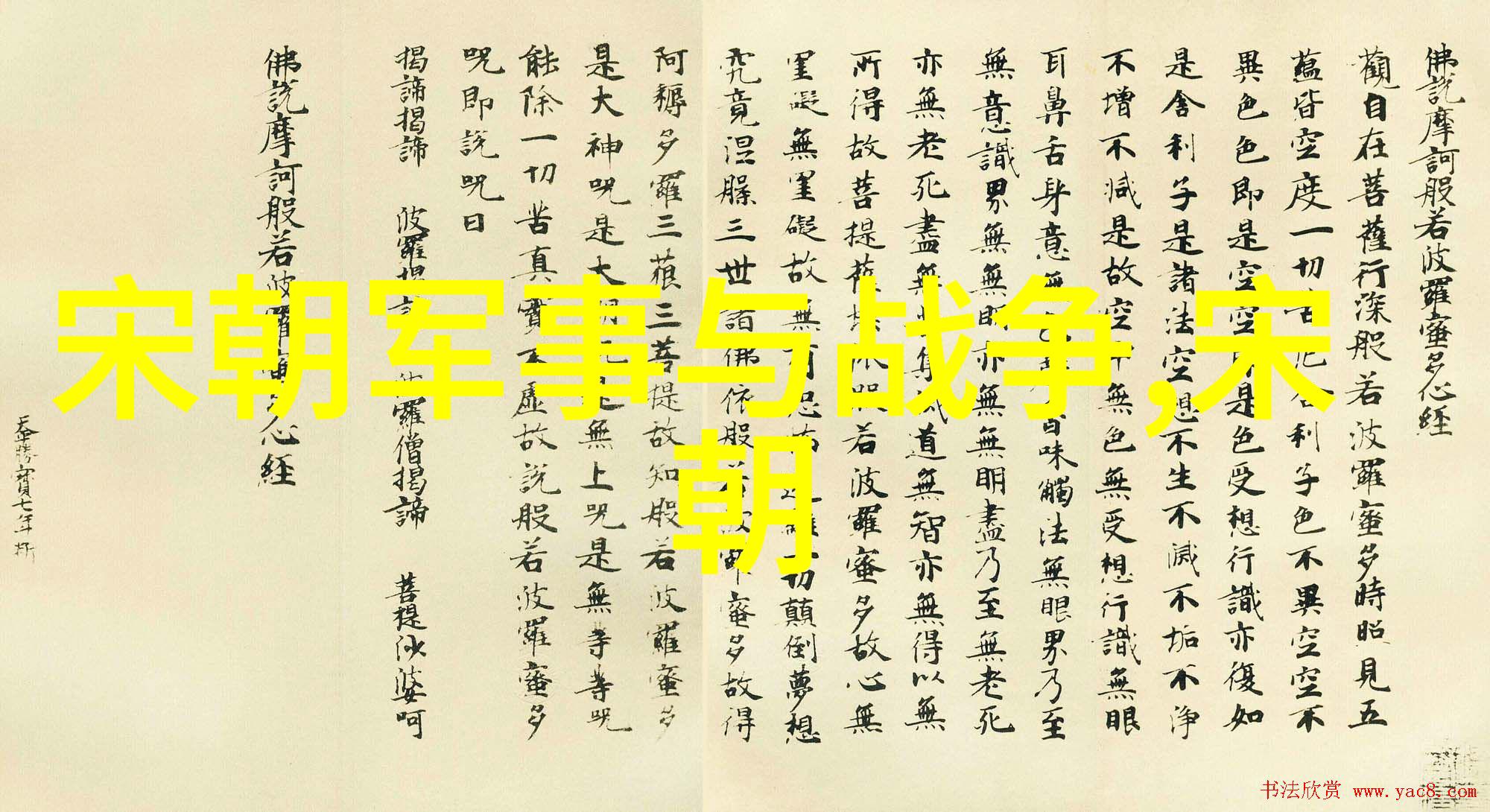

首先,我们可以从色彩使用这一点入手。在中国传统绘画中,色彩往往以调和为主,注重颜色的层次感和空间效果,以黑白灰为基础,将其他颜色巧妙地融合其中。例如,在宋代名家张择端的《清明上river》里,尽管描绘的是春日游乐的情景,但整幅作品中的主要色调仍然是以绿色为主,并通过淡雅而不失生机的手法来展现自然之美。而在欧洲油画领域,如莱昂纳多·达·芬奇的《蒙娜丽莎》,则采用鲜艳且具有立体感的地球红土颜料,使得人物画像显得更加真实细腻。

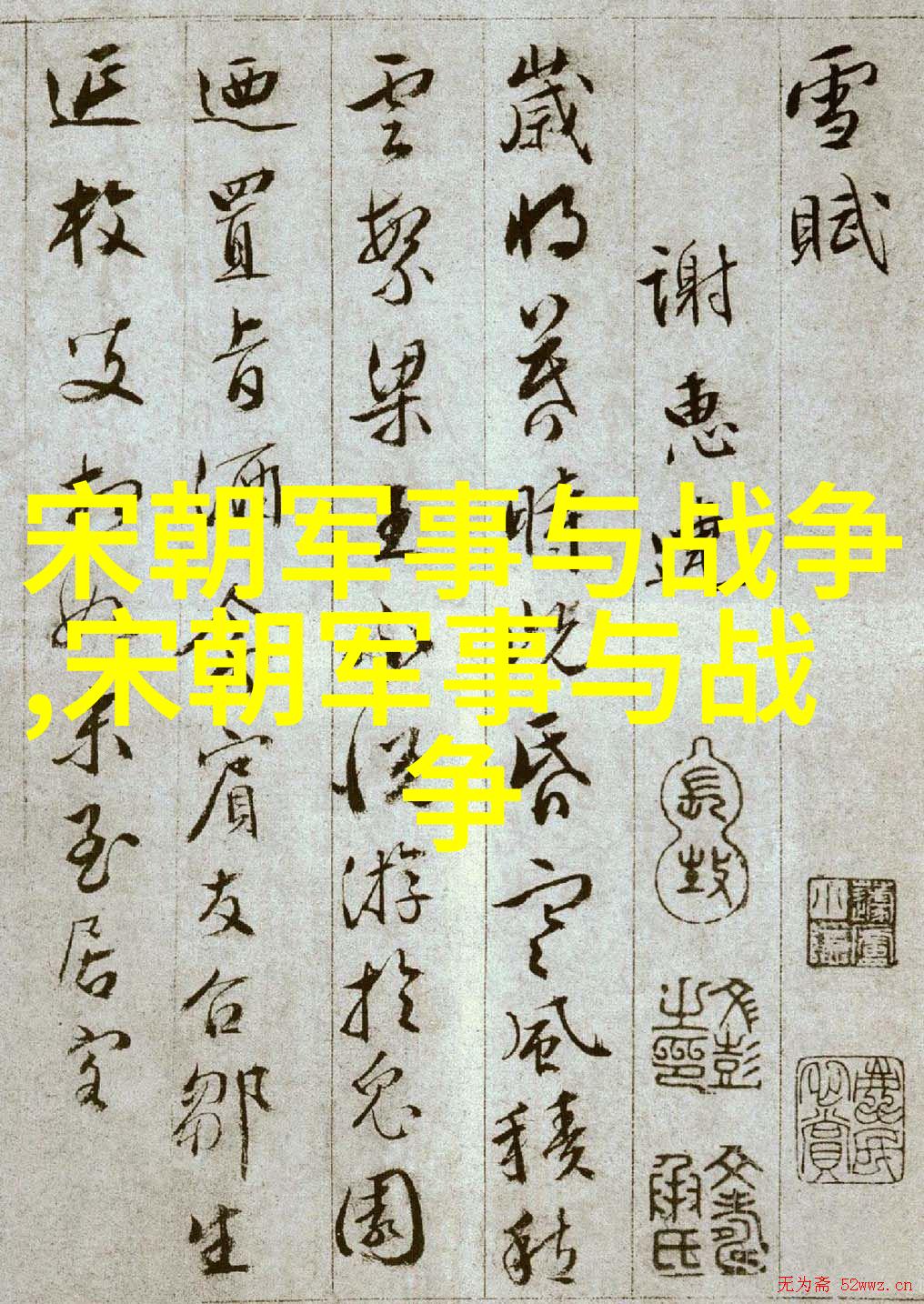

其次,从构图安排看,中国传统书法与绘画强调平衡与谐趣,而不必过分追求线条逼真的效果。这一点在中国山水风光题材上尤为明显,比如高更(Gao Qiu)笔下的《黄梅渔舟》中的天空由一片片大朵云朵组成,这些云朵并非严格遵循自然界所见,而是经过精心布局,以达到意境深远而非浮动于空中的效果。而在西方油画中,如拉斐尔(Raphael)的《雅典学院》,则强调线条流畅性,以及几何比例与透视技术,使得整个场景看起来既宏伟又有序。

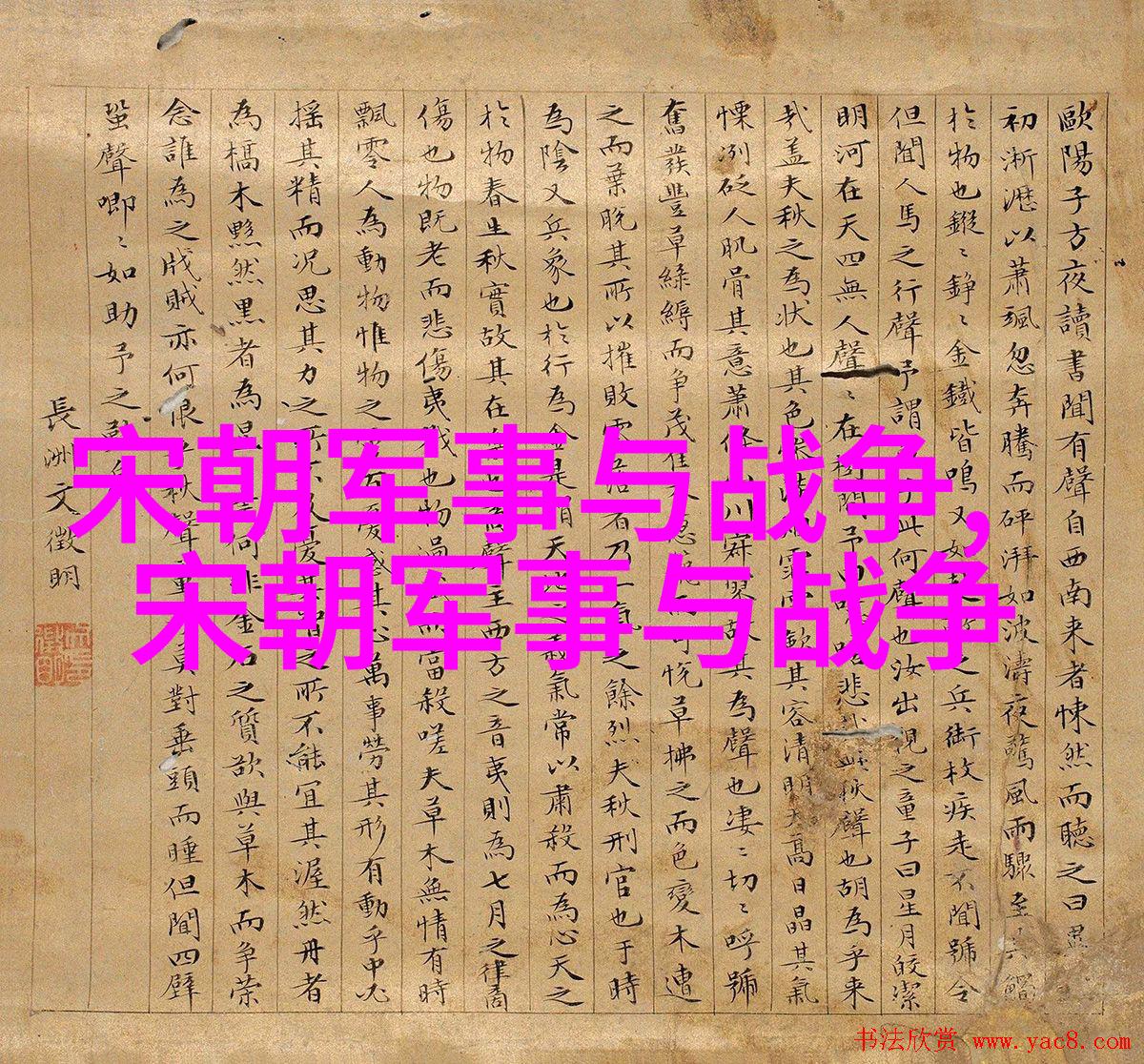

再者,我们来看看主题选择。在中国古代文学作品或插图中,大多数都是围绕道德教育、历史故事或者日常生活进行创作。例如,《论语》的插图就经常用来辅助理解孔子的思想,而这类插图通常会采用简洁直接的手法去传递信息。而在欧洲油畫领域,比如米开朗基罗(Michelangelo)的《创世纪》系列,每一个场景都充满了神秘感和力量感,其中每个角色的表情动态都极具戏剧性,与中国古代文献中的静谧氛围形成鲜明对比。

此外,在表现手法方面,中国古代水墨山水诗文倾向于“无痕自若”、“意境内涵”,即通过最少量化力的操作完成作品,让读者或观众从自己的想象力出发去发现更多未曾揭示的情节。而西方油漆技艺则更注重物象之间关系及形状塑造,有时甚至会采取较复杂的手工制作过程,如雕塑性的轮廓或光影转换,以增加作品的立体感和运动感觉。

最后,由于文化背景不同,对时间空间概念也有不同的处理方式。在中文词汇里,“久”字并不意味着很长时间,只是一种习惯用语;但是在欧洲语言体系里,“long time ago”这个短语确实指的是过去很久的事情发生。但这种对于时间长度判断上的区别也影响到他们对未来事物描写的一般态度,即使是在同一时代的人们眼里的未来也是完全不同的东西——一个可能充满希望,一定可能带着忧虑;另一个可能只是期待新的开始,没有那么多担忧,因为它被赋予了一定的确定性,是不可预知的事物,它拥有超越一切设想的一切可能性,所以对于未来描写也各有侧重点。

总结来说,无论是关于形式结构还是内容意义,都能看到两种文化背景下产生出来的大相径庭。一旦了解了这些差异,就能更好地欣赏并享受来自不同文化世界的小小瑰宝——那些精致绝伦、中外交织出的独特艺术品。