土木堡之变对中国历史的影响蒙古族与汉族关系的变化

土木堡之变,发生在明朝正统十四年(1449年),是明英宗被瓦剌军队俘虏的一次重大战役。这个事件不仅给予了瓦剌以巨大的政治和心理上的胜利,也对中国历史产生了深远的影响,特别是在蒙古族与汉族关系方面。

首先,土木堡之变揭示了边疆地区防御体系的漏洞。明朝自元朝灭亡后,建立了一道坚固的边境防线,但由于长期战争造成的人力物力消耗和官僚体制腐败,这道防线逐渐松懈。在土木堡一战中,当时明军指挥官都督同知吴八思巴所部未能有效抵抗敌人,这表明从内部到外部,从上至下,都存在着严重的问题。此后,不断有类似的悲剧重演,最终导致了整个帝国的崩溃。

其次,该事件加速了民族矛盾激化。作为一个多民族国家,中国历来面临着各民族之间紧张关系的问题。在土木堡之战之前,蒙古、汉等各个民族在一定程度上保持着相互依存、共处繁荣。但随着不断增强的地缘政治压力以及内政混乱,对于边疆政策缺乏有效管理,使得民心涣散,加剧了各民族间的情绪紧张。这对于未来几百年的社会稳定构成了威胁。

再者,土木堡之变促使中央集权制度进一步强化。在此之后,由于连续出现大规模失误和失败,一些改革派开始提出了加强中央集权,以提高决策效率并增强国家整体实力。虽然这一过程伴随着更为严厉的控制手段,但它确保了一定的秩序,并避免了分裂局面最终可能带来的更大的灾难。

此外,该事件也推动了一系列科技创新。为了弥补地理位置上的劣势,以及应对日益增长的地缘政治挑战,大量资金投入到了技术研究领域,如火器制造、城墙建设等。此举虽然花费巨大,但极大地提升了国力的实用性,为将来抵御更多侵略提供了一定的保障。

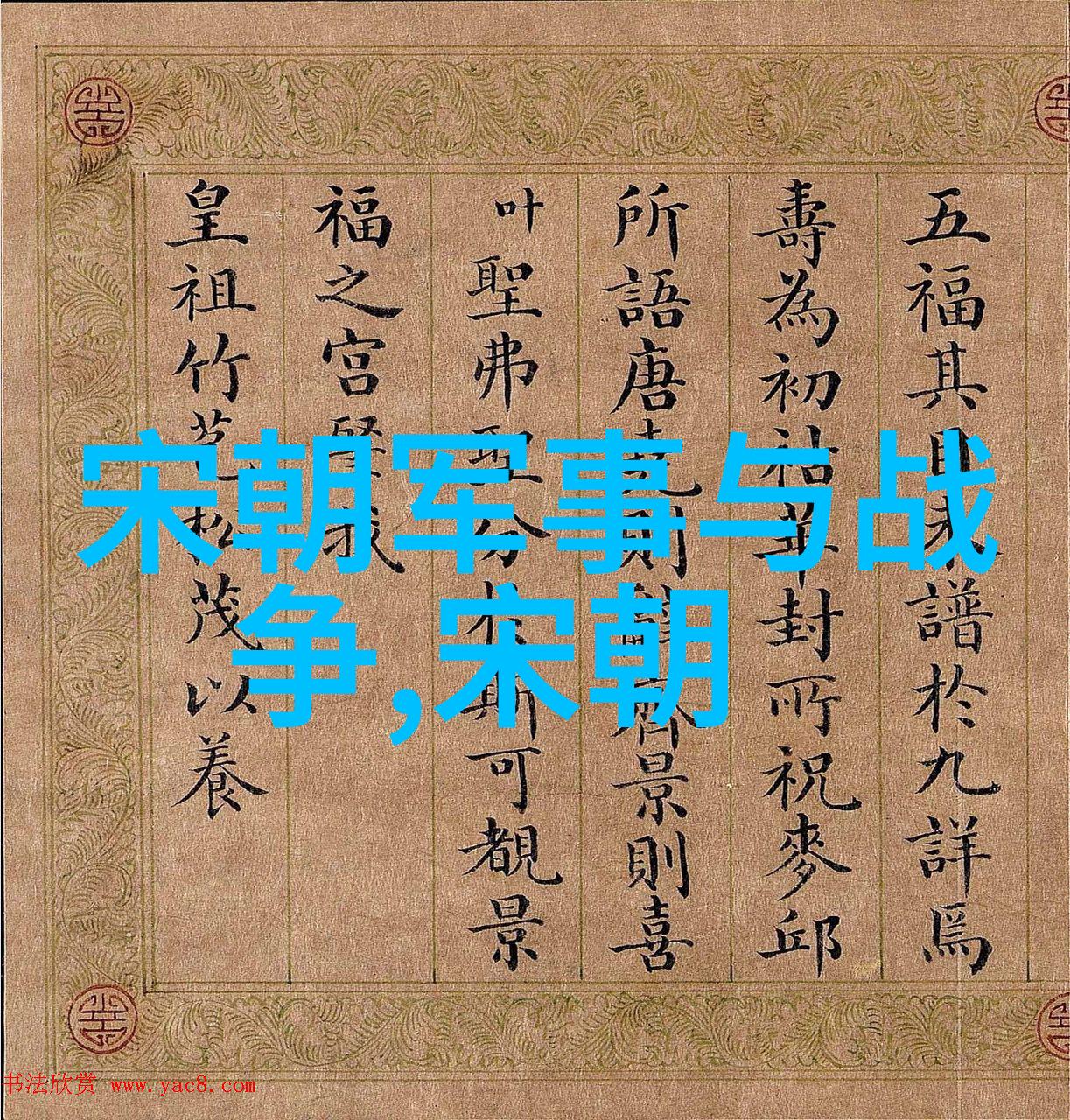

最后,我们不能忽视这场战争对于文化交流和艺术创作带来的影响。当时许多诗人通过笔触记录历史,将个人情感与社会现象融合成文学作品,比如高启《题太原山》中的“何须问长安路,便见君王归途无”。这些作品不仅反映出当时人们的心理状态,更成为后世史学家的重要文献资料。

综上所述,无论是从军事策略、政策执行还是文化发展等多个层面看,都可以发现土木堡之变留下的深刻烙印。而这些变化,不仅在当代扮演过关键角色,而且直到今天仍然影响着我们理解历史的一种方式,即使是在数百年后的今天,它仍然是一个值得我们深思的地方。