明代民间信仰中的宣德佛教宗教文化交流

在中国历史的长河中,佛教自东汉末年传入中国后,就逐渐根深蒂固于国土之上。明朝时期,特别是宣德年间(1425-1435),佛教不仅在政治和文化上的地位得到了极大的提升,更成为了一股强有力的精神力量,对当时的社会产生了深远的影响。

一、宣德年间的宗教环境

在明朝初期,由于朱元璋对道教和儒学的重视,佛教一度处于被边缘化的地位。但随着时间推移,以及明英宗即位后的开明政策,包括他对宗教学术界的大力支持与保护,使得 佛学开始重新焕发活力。这为后来的宣德年间创造了一个相对宽松且开放的心态,让佛教能够更好地融入到社会生活中去。

二、宣德时期的法会活动

公元15世纪下半叶,即清净光辉普照大师释智旭所主持的一系列重要法会,为整个华夏乃至亚洲地区带来了新的启示。这些法会不仅吸引了大量高僧前来讲经,也促进了各地方域之间以及与外国之间文化交流。如同“光”般照亮世界,每一次法会都成为了跨越地域和文化差异的一次盛事。

三、宣德期间的人文荟萃

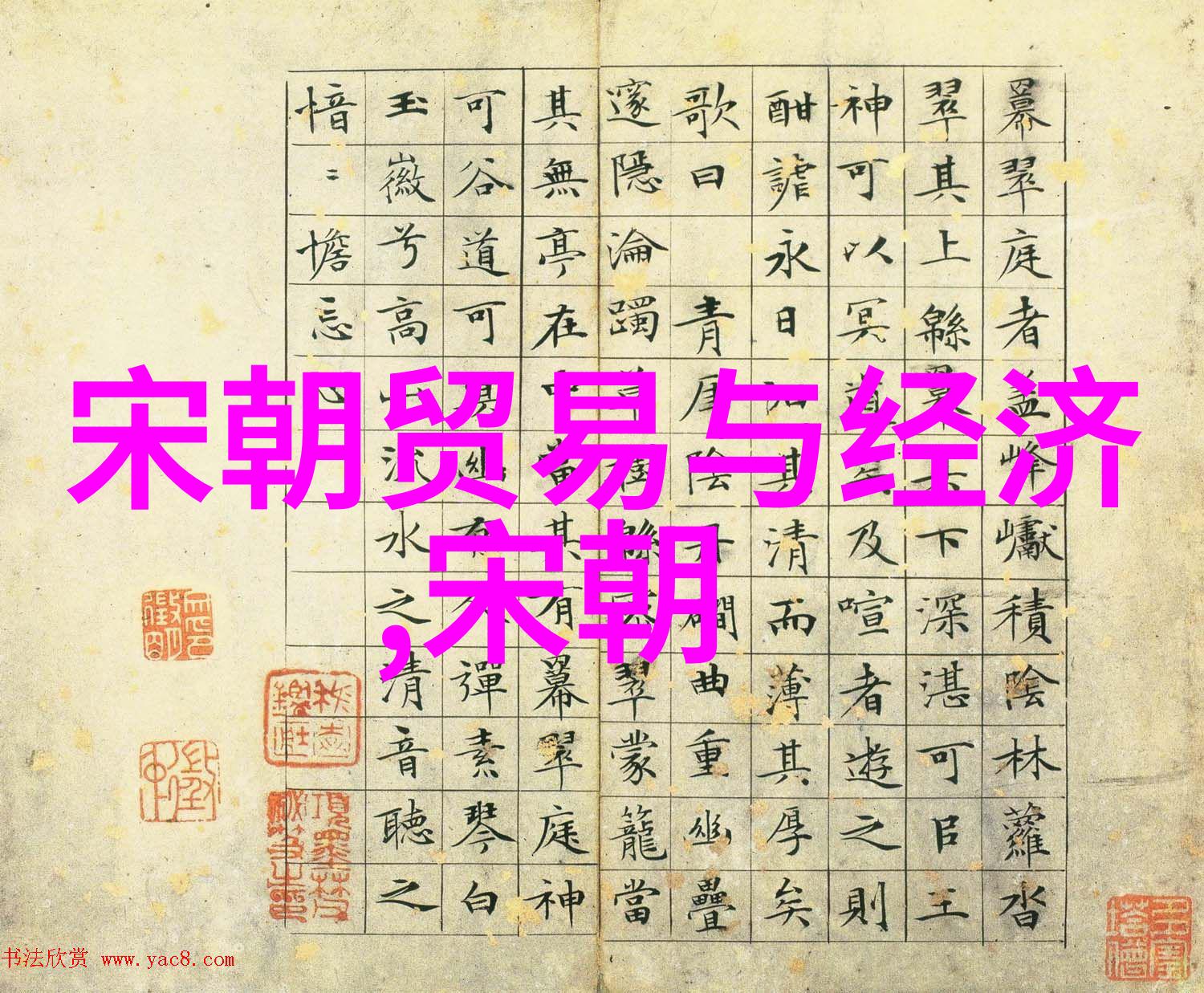

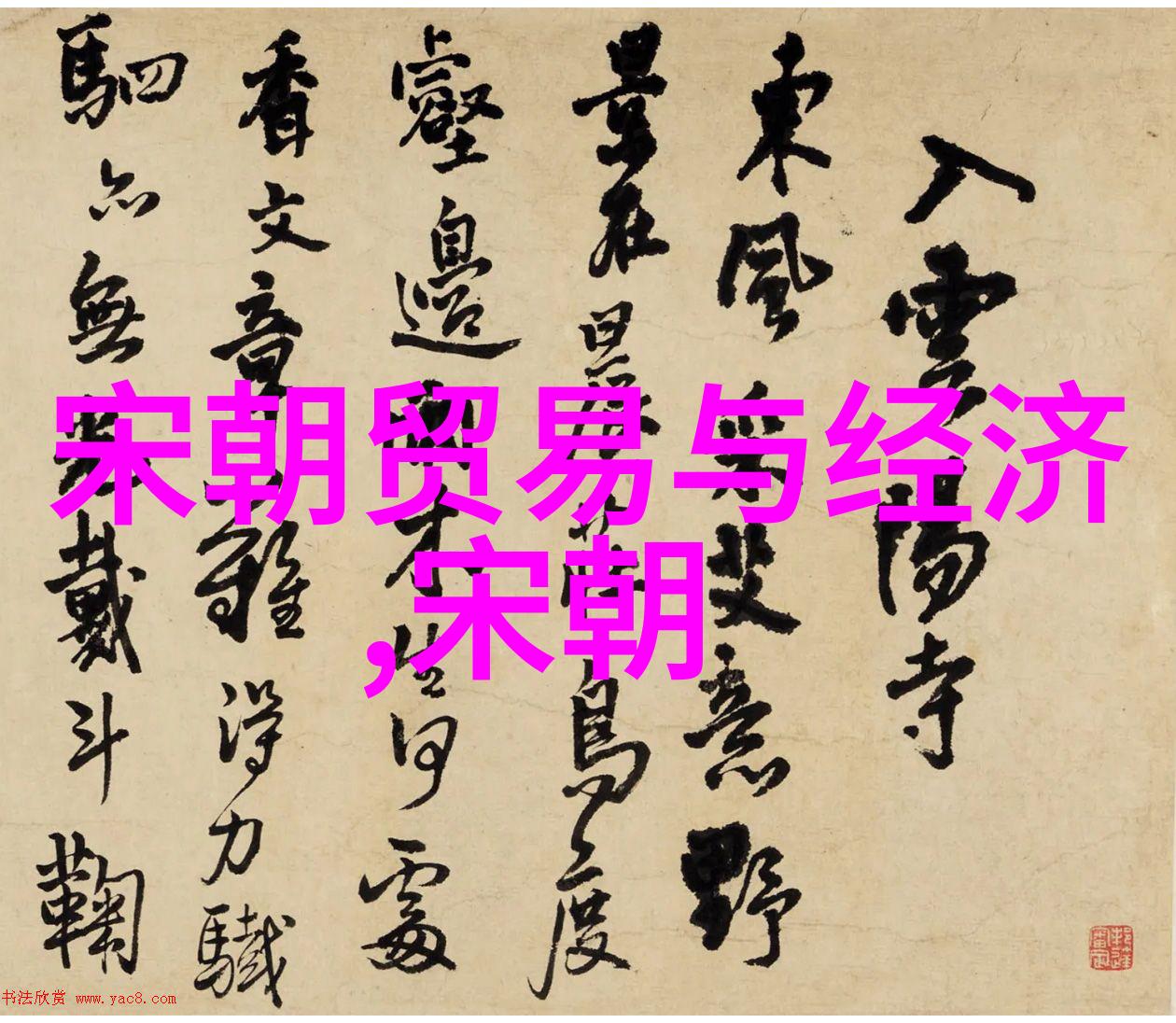

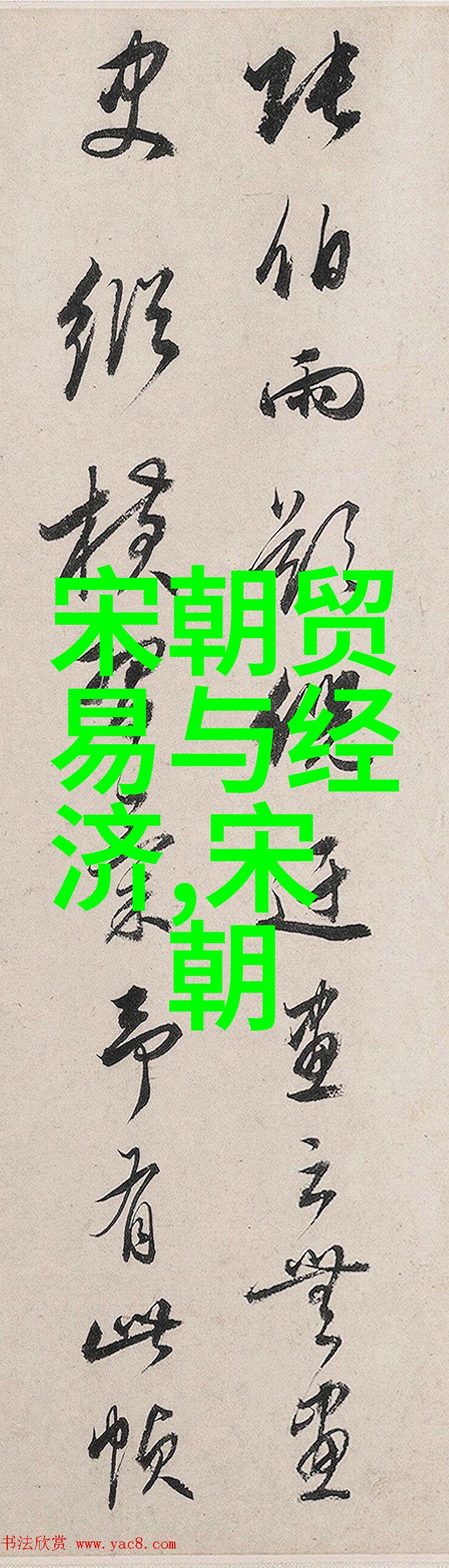

这一时期,不仅是文人墨客云集之地,更是各种艺术形式繁荣发展的时候。在这个过程中,不少知名人物,如李东阳等,他们将儒学与佛学相结合,这种思想上的融合进一步加深了民众对于宗教信仰的理解,从而提高了民众接受新思想、新理念的能力。

四、乡村寺庙中的日常生活

乡村寺庙一直是农耕社会中的重要组成部分,它们不仅提供给人们精神寄托,还提供医疗救助、教育培训等多方面服务。在这种背景下,当地居民自然而然地将寺庙作为他们日常生活的一部分,无论是在节庆活动还是日常琐事中,都能看到他们对寺庙及其居住者——僧侣们的情感依赖与尊敬。

五、现代研究价值探讨

今天,我们可以从历史文献资料出发,对那些早已消失或变形的事物进行再现和解读。而对于宣德时期来说,其丰富的人文资源为我们提供了一面镜子,可以通过它反观现代社会,从而更好地理解自己的价值观念及信仰体系,并寻求如何借鉴过去以适应未来的问题答案。此外,这些研究还能帮助我们了解不同民族之间如何交往协作,以及不同的信仰体系怎样共存并互补,以此推动国际关系领域关于多元文化共生理论的发展。

总结:《明代民间信仰中的宣德佛教:宗教文化交流》这篇文章通过详细阐述了 明朝 宣 德 年 间 的 宗 教 文 化 交 易 状 况 及 其 对 当 时 社 会 的 影 响。该文章展示出了该时代 Buddhism 在中华大陆内陆地区广泛传播的情况,并探讨其在当时社会结构及人的精神生活方面所扮演角色,同时也提出了当前研究意义。