探月先锋中国国际月球科研站的历史与梦想

探月先锋:中国国际月球科研站的历史与梦想

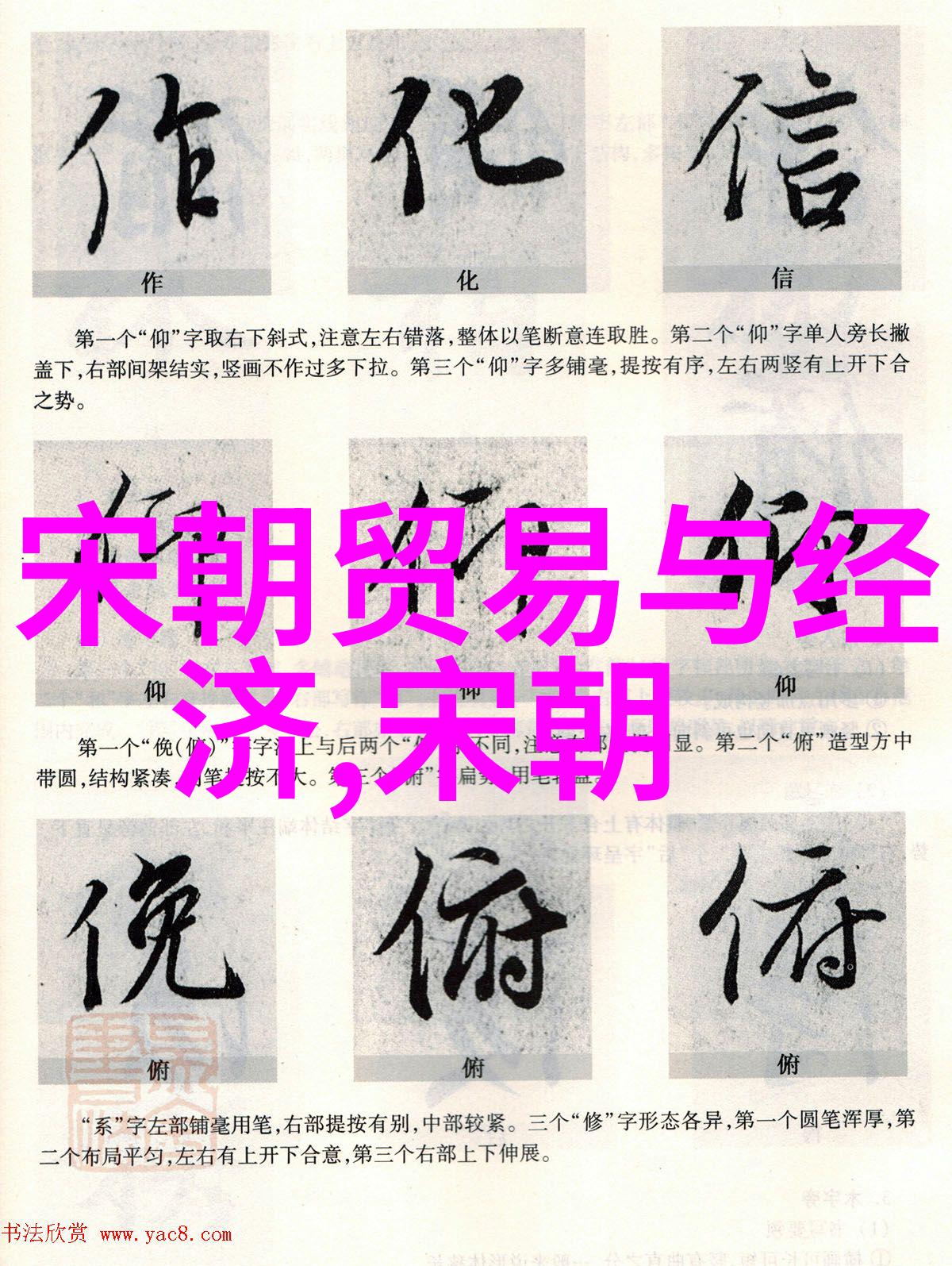

在人类探索宇宙的伟大征程中,有一位名叫钱学森的科学家,他不仅是中国航天事业的奠基人,也是我们今天能够考虑建造国际月球科研站的重要推动者。尽管他已经逝世多年,但他的精神和遗产依然激励着新一代科技工作者。

出生地:中国江苏省无锡市

出生日期:1911年5月15日

逝世日期:2009年11月14日

死因:自然原因,享寿98岁

钱学森,著名航空航天工程师、物理学家,是美国加州理工学院(现称加州理工学院)博士毕业。在二战期间,他参与了曼哈顿项目,并在后来的“火箭之父”乔姆斯·范艾伦下工作。1950年代初期,由于政治压力和反共情绪,钱学森被迫离开美国,在苏联工作了一段时间,最终返回中国。

回国后,钱学森积极参与了国家航天事业发展。他提出了许多创新的思想,如采用固体火箭发动机、采用多级轨道飞行器等,这些都是当时世界领先水平。他的工作为我国第一颗人造卫星东方红一号成功发射打下了坚实基础,并开启了我国载人航天时代。

作为“中华民族千秋伟业”的一部分,我国将建造国际月球科研站,不仅是对空间技术的一次巨大挑战,也是对前辈们奉献的一份敬意。正如钱学森先生所说:“没有最好,只有更好。”这句话成为我们追求科技进步、不断创新的事志旗帜。

随着科技的发展,我们正处于实现这一目标的关键时刻。我国国际月球科研站计划不仅要解决如何长期居住在太空的问题,还要研究如何利用地球卫星资源,为地球提供服务,比如遥感监测环境变化、农业灌溉管理等。这一切都离不开像钱学森这样的先驱者的智慧和牺牲,他们为我们的未来铺平了道路,让我们能够更加自信地向星辰迈进。

总结来说,无论是在技术上的突破还是精神上的鼓舞,都能感受到那份来自前辈科学家的力量和勇气。在他们曾经踏足过的地方,我们继续前行,而他们的心灵则伴随着我们的每一步,即使是在浩瀚宇宙中寻找新的栖息地的时候也是如此。