1590年明朝的游观奇观建构与探索(图)

在明清时期,游观活动不仅丰富多彩,而且体现了当时社会文化的复杂性。《姑苏繁华图》是一幅描绘乾隆年间苏州城景象的作品,展现了当时城市的繁荣与活力。正如常言所云:“读万卷书不如行万里路”,旅游对于物质生活富足的人们来说,是一种扩展视野、体验异地历史文化的渴望。

自七八十年代以来,随着香港经济的腾飞,旅游业迅速发展成为一个蓬勃兴旺的产业。各种旅行团、生态旅游和学生游学团涌入市场,每逢长假期,离境口岸总是人山人海。但人们往往忽略了,这种现代化旅游活动早在明清时期就已经非常盛行。

文化讲座“明清时期旅游活动兴盛与建构”由巫仁恕博士撰写,他通过研究揭示了明清时代游观文化及其背后的社会经济背景。在那个时代,“游观”这个词用来形容各种各样的旅行活动,而这些活动正是被士大夫阶层推动和塑造的。这一群体将他们对自然美景和艺术品味的一种追求融入到他们对外部世界的探索中,使得游观成为一种高雅且有教养的话语。

从全球史脉络看,更能突出晚明中国在历史上的特殊地位。在英国等西方国家,其十六至十八世纪的旅遊先驱们也展开了一系列探险之旅,但它们更多的是为了发现新大陆或寻找商业机会,而非像中国那样,以文人墨客为主导,对自然风光进行深度感受和记录。

农民生活圈超越“村”的范围,在元宵节、中秋节等传统节日,他们会前往更远的地方参加庙会或其他集会,这些地方通常位于城郊或周边地区,如江南地区著名的大型画舫聚集点——秦淮河。此外,还有园林作为重要的地标,它们通常在春天开放,让市民可以欣赏到花园内外热闹的情景。

庙会节庆则更加频繁,并且普及于广泛区域,有时候甚至发展成巡回式的大型庆典。这些庆典不仅吸引本地居民,也邀请周边乡村参与,从而使得农民能够离开“村”的界限,与城市交流互动。

此外,当时还出现了套装旅游(PackageTour),包括进香团,一起乘坐香船去朝拜,这些服务提供者提供住宿、饮食、娱乐以及交通服务,为现代化旅行社打下基础。此前,就有牙家组织类似的服务,为那些愿意支付一定费用的人提供全方位解决方案,即便是住宿、吃饭都包含其中。

欧洲人的评价则反映出了他们对中国不同阶段不同的看法。在16世纪,他们惊叹于中国马路平整、轿子舒适,但到了18世纪末,他们开始批评中国落后,不再单纯赞美其文明程度。而实际上,欧洲人的评价并不公正,因为他们自己的科技水平远低于今天,同时他们自己的社会结构也没有达到今日所谓现代性的标准,所以这两者的比较并不能简单地下定结论。

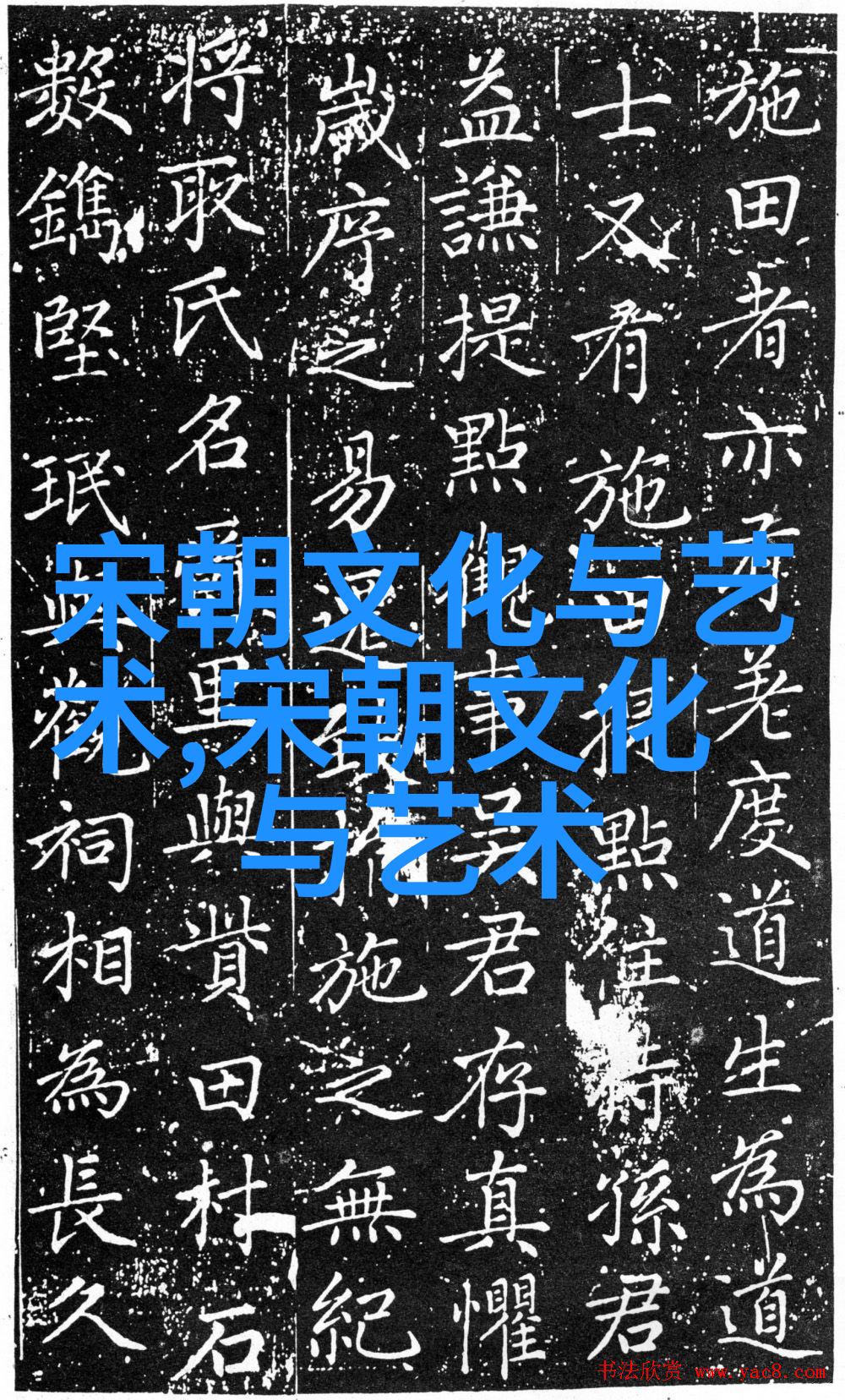

最后,无论如何,透过文字与图像呈现的地景,都带有一定的主观色彩。江南地区因为文人的诗词描述,被赋予了一种特别的地理意义,那里的古迹名胜被称作“十景”,使得这个区域声名鹊起。而皇帝亲临南巡留下的诗句和题字,更增添了地方特色,使原本未知的地方变得闻名遐迩。