欧洲的忌惮明朝之光与欧亚大陆的平衡

一、明朝的强大:欧洲的忌惮之源

在16世纪,明朝正处于其鼎盛时期。国家富饶,军力雄厚,其政治体制和文化成就为世界所称道。在这样一个强大的东方帝国面前,欧洲各国自然而然地感到了一种不可名状的忌惮。

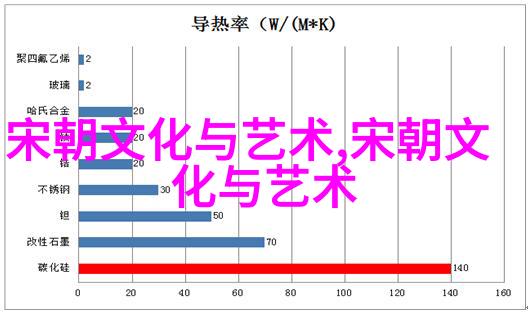

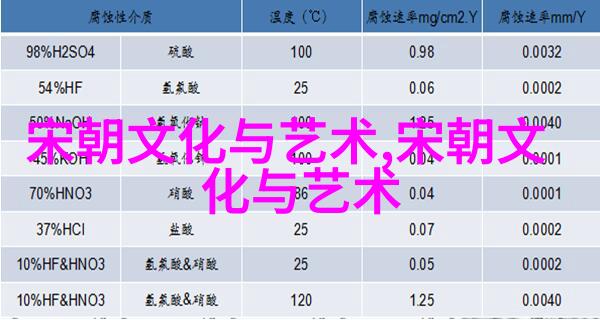

二、技术与资源:明朝的实力基石

明朝拥有庞大的人口资源和丰富的地理条件,这使得它能够迅速发展农业和手工业,为国民经济提供了坚实的基础。此外,明代对铁器生产有较高要求,使得中国成为全球最重要的钢铁生产国之一。这对于当时世界上其他地区来说,无疑是一种巨大的威胁。

三、海权竞争:欧洲探险家的梦想与现实

此时期,欧洲探险家们不断向海外扩张,但他们发现自己面临的是一个既复杂又危险的地方。东方诸多国家之间相互牵制,而这些国家中尤以中国最为遥远且难以接近。尽管如哥伦布等人尝试过跨洋航行,但他们并未意识到真正的问题出现在不仅是技术上的挑战,还包括政治、文化以及经济上的障碍。

四、贸易与影响力:商路与战略平衡

同时,不同国家之间通过贸易来扩展影响力的策略也在此期间得到加强。由于亚洲内陆交通线路复杂且安全性不佳,对于想要将商品运输至印度洋或更远方地区进行进一步扩散的人来说,直接从西班牙或葡萄牙等地直达亚洲显然是不切实际也不稳妥的事宜。而这一点再次凸显了为什么那些渴望在新世界建立自己的殖民地而非冒着风险去攻打已经建立起来的大帝国。

五、历史记忆:传统观念中的“中华龙”

对于许多早期现代化的社会而言,他们依旧受到过去对中国古代文明极端敬畏甚至神秘化的心理影响。这种心理状态导致人们对于直接攻击这样的力量持有谨慎态度,因为这背后隐藏着一种深层次的情感恐惧,即担心触发无法预测甚至可能会造成灾难性的后果。

六、国际环境:动荡但规则已定

最后,在那个时代背景下,如果我们把整个地球视作棋盘,那么每个王国都是试图增加自己的领域大小,而避免触碰到他人的棋子。如果要打算侵犯某个区域,那必须确保自己有足够的地缘政治优势。但即便如此,对于像清晰可见的一艘巨轮——如同满载宝藏沉船般沉默不语却无声宣告其存在——仍然选择保持距离,因为那代表着潜在战争成本极高,以及长久以来积累下的敌意和误解都需要被考虑清楚。

七、一场没有爆发的大战役

因此,我们可以认为,从历史角度看,当时欧洲各国并没有敢于直接开启针对中国大陆本土的大规模冲突。这不是因为它们缺乏勇气或者能力,而是在评估利益与风险之后做出的选择——为了维护自身及其盟友的地位,同时避免可能带来的毁灭性后果,这些决策者决定采取更为务实的手段来推进其野心,并寻求通过贸易等方式获取更多好处。