河南文化诗词之美绘声绘色记忆的传承者

在中国古代文学中,河南省不仅是农业发达的重镇,更是诗词流传千古的摇篮。从唐代李白、杜甫到宋代苏轼、柳永,再到明清时期诸多名家的作品,无一不是对这片土地深厚情感和独特韵味的描绘。这些代表河南文化的诗词,不仅是历史见证,更是文化传承的一种形式,它们如同时光机器般,将过去与现在紧密相连。

首先,河南省地广人稀,有着悠久的人文历史。在《水调歌头·游山西村》中,王维以“黄昏又一城”来形容了当时山西(今属晋阳)的繁华景象,但若换作今日,这些名胜古迹依然散布在沿江地区,是探索中国古代文人的足迹之一。此外,如《九月九日忆山东兄弟》,杜甫通过对故乡丰收景象描述,展现了他对于家乡的情感以及对自然风光的赞美。

其次,河南省的地理环境也为诗人提供了无尽灵感。如李白在《早发白帝城》中的“朝辞白帝彩云间”,所谓“青天渔舟唱晚”,正是在长江边上体验到了大自然赋予的人生哲理。而柳永则以《雨霖铃·春梦别离》中的“雨润马蹄音不绝”等句子,用来描绘当地季节变换带来的情感变化。

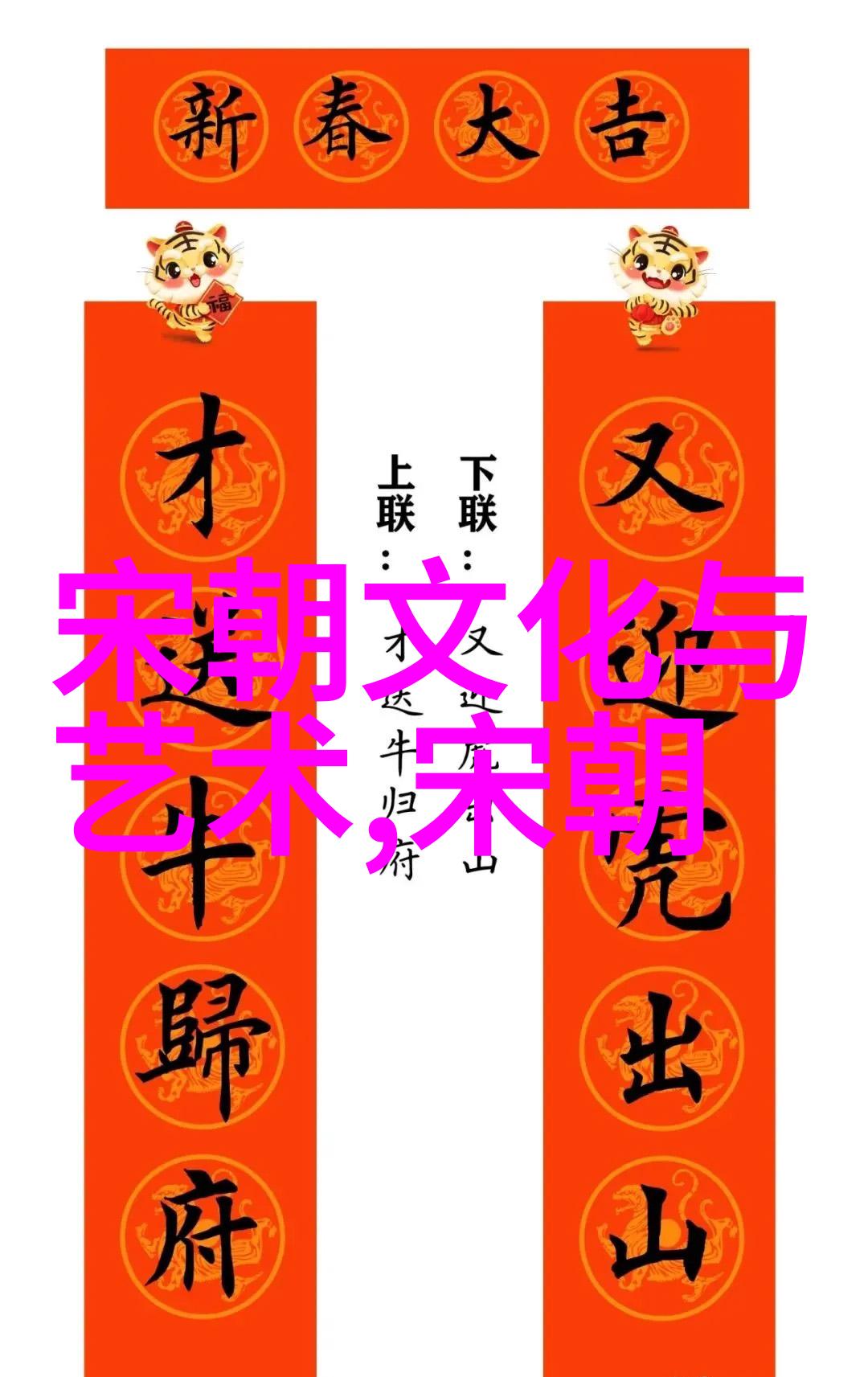

再者,作为中华民族的心脏地区,河南省也是政治经济中心,从北魏洛阳城到宋朝开封府,再到明末清初郑州等地,都曾经历过国家政权更迭,每一次变革都留下了一批批精妙绝伦的诗词作品。例如,在《满江红·送张少府京师》,范仲淹以“既自知非功高,而何事寄身远?”表达了自己政治抱负与忧国忧民的心情;而另一首《定风波·观察使入蜀》,陈子昂则用笔墨勾勒出那时代人们面临困难的情况和他们坚强不屈的情怀。

此外,还有许多地方特色被融入到了这些代表性的诗词中,如豫剧、中药材、丝路贸易等元素,使得这些作品更加具有地域性和时间性的价值。在赵孟頫创作于元曲风格下的 《题曹洞寺壁画图》,即便已逝世数百年,也能够让后人窥视当时社会生活方式及艺术审美趣味。

最后,由于这片土地上的方言多样化,对语言本身就有着特殊意义。例如,《秋兴八首·其四》中的“绿水涌泉石前流”的典型押韵结构,即便现代读者或许难以完全理解其中含义,但它却反映出了作者对于语音和韵律安排上的精细把握。这也是为什么说那些代表河南文化的诗词,其音乐性往往比其他地方更为突出,让人们在阅读过程中能听到那回响不断的声音线索,让心灵得以触碰至深处。

总之,那些代表河南文化的诗词,就像是一座座桥梁,它们跨越岁月,将我们连接至那个遥远而又熟悉的地方;它们就像是我们内心深处最真挚的情感表达,让每一个字汇聚成一幅幅生命画卷,为后人留下宝贵遗产。