明清北京传教士利玛窦墓与元朝灭亡原因的探寻

在那遥远的1582年,意大利一位名叫利玛窦的耶稣会士踏上了前往澳门的旅程,这开启了他在中国的大时代之旅。随后,他辗转于广州、肇庆、韶州、南京和南昌等地,以传教为使命,最终目标是北京。在这片古老而神秘的土地上,他度过了一生,并致力于中西文化之间无尽的交流与对话,被后人誉为“西学东渐”黄金时代的重要推动者。

1610年,当时疲惫不堪的利玛窦离开了这个世界,万历皇帝破例给予了他最崇高的荣誉——钦赐葬礼。他被安葬在京郊二里沟藤公栅栏儿,那是一座原先由太监建造的小佛寺。墓地大门前挂着“钦赐”二字及少京兆黄吉士题刻下的“幕义立言”的坊额,门簪和影壁上的雕花至今依旧清晰可见。

利玛窦、汤若望以及南怀仁三位外国传教士共同享有一个青砖围墙院落,他们相伴长眠。铁门锁住,每当夜幕降临,只有月光透过窗户照耀着他们沉睡的地方。那两个矮石柱如守护者般站立,它们头部雕刻着梅花鹿与青松,散发出一种宁静与庄严。

自那以后,“封禁”期间,这些外国传教士的地位得以保全,他们留下了一段传奇史迹。而现在,在四周灰白色相间的人物装饰上,有龙图案,以及刻录:“耶稣会士利公之墓”,告诉人们这里埋藏的是一位伟大的传教士和文化使者。

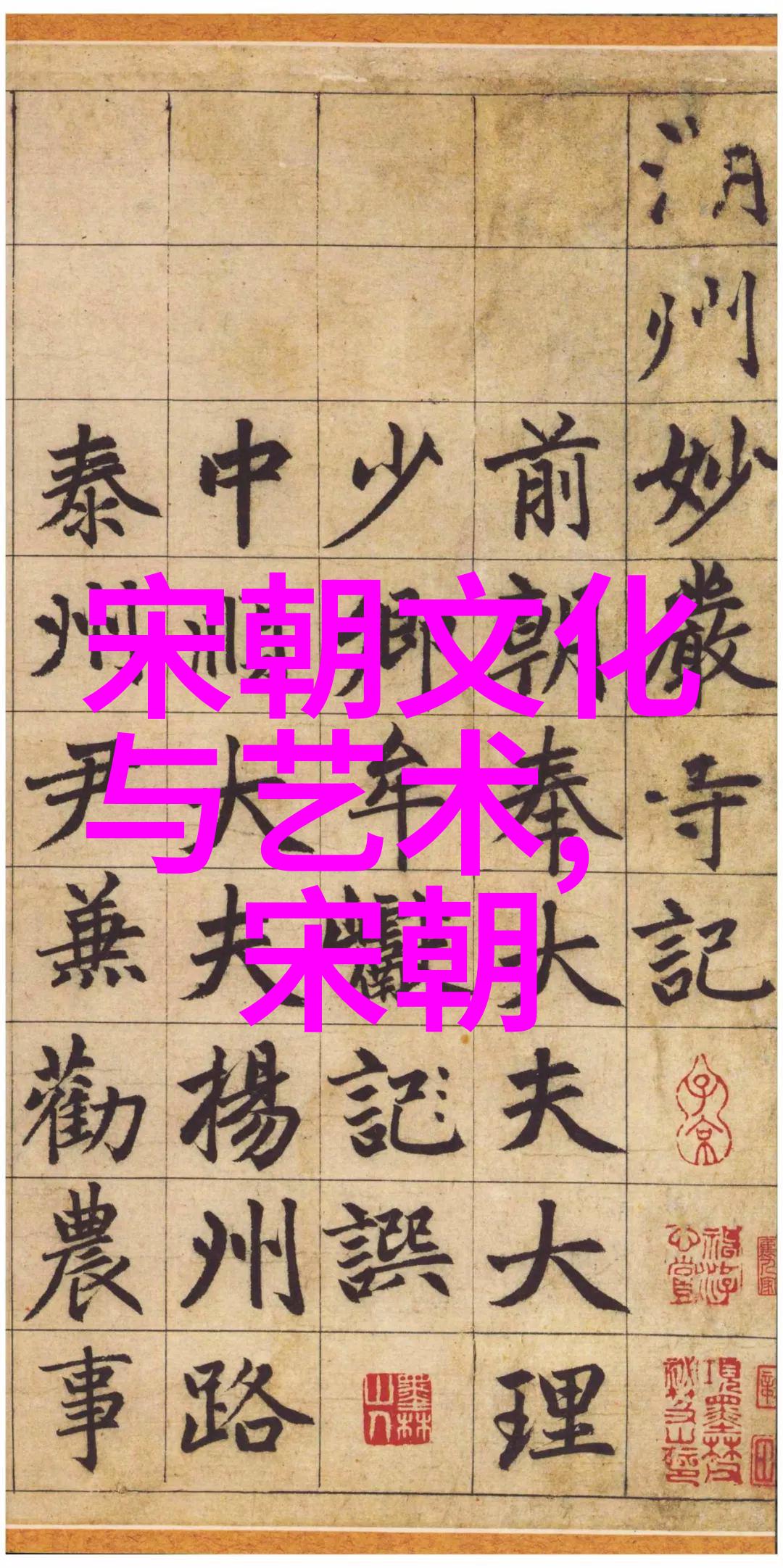

灵柩方形石制,上面镌刻着中文墓志铭,一侧写道:“利先生,讳玛窦,号西泰,大西洋意大利亚人……”,另一侧则用拉丁文记录下他的故事。这份文字汇聚了他的身份,以及他在中国五十九年的生活经历,其中包括航海首次抵达中华大陆,并在明朝末期留居北京半个世纪左右时间。

5月11日,是记载中提到的利玛窦忌日。在中华世纪坛上,将他列入对中华文明做出杰出贡献仅有的两个外国人的行列。世纪厅内展示着关于他的历史记录:1582年抵达中国;1601年献自鸣钟和《坤舆万国全图》,得到准许留驻北京;1610年去世并安葬于北京,他著作了《利玛窦中国札记》等作品。

天主教会的一些领导人评价说:“由于他‘做成’成为‘汉学家’(真正融合进中国),因此被称作人类历史上第一位集欧洲文艺复兴时期诸多学问与古典学问于一身巨人。”日本作家平川佑弘赞扬说:“地球上出现第一位世界公民(homo universale)”。美国《生活》杂志将其评选为公元第二千年的百大人物之一,而罗马天主教会则认为其最大贡献是在促进中西文化交融方面。此外,由丘成桐教授提出的事实,即现代数学起源于肇庆,可以看作是对这一伟大人物影响力的另一种证明。