明清的限购政策如同一道屏障禁止官员在工作之地筑巢思静

古代中国的限购政策,如同一道时空之壁,隔绝官员与房产之间的联系。明清两代,朝廷颁布严格的规定,禁止所有官员在工作地购买房产。若有违反,即使是高级官员,也将遭受罚款、开除职位乃至没收私产的惩罚。

此前,在元朝都市和文化中,就已有类似限制。《元史》记载,当时规定:“凡诸臣等于本处居住,不得买卖田宅。”这项政策旨在防止官僚阶层通过土地所有权来巩固其经济基础和政治势力。

唐朝则实行了一种独特的限购机制——“先问亲邻”,要求出售者首先向亲属和邻居出售房产。如果他们不愿意或出价过低,则可向其他人销售。这一制度基于对宗族关系重要性的认识,以及维护社会稳定与控制人口流动的考虑。

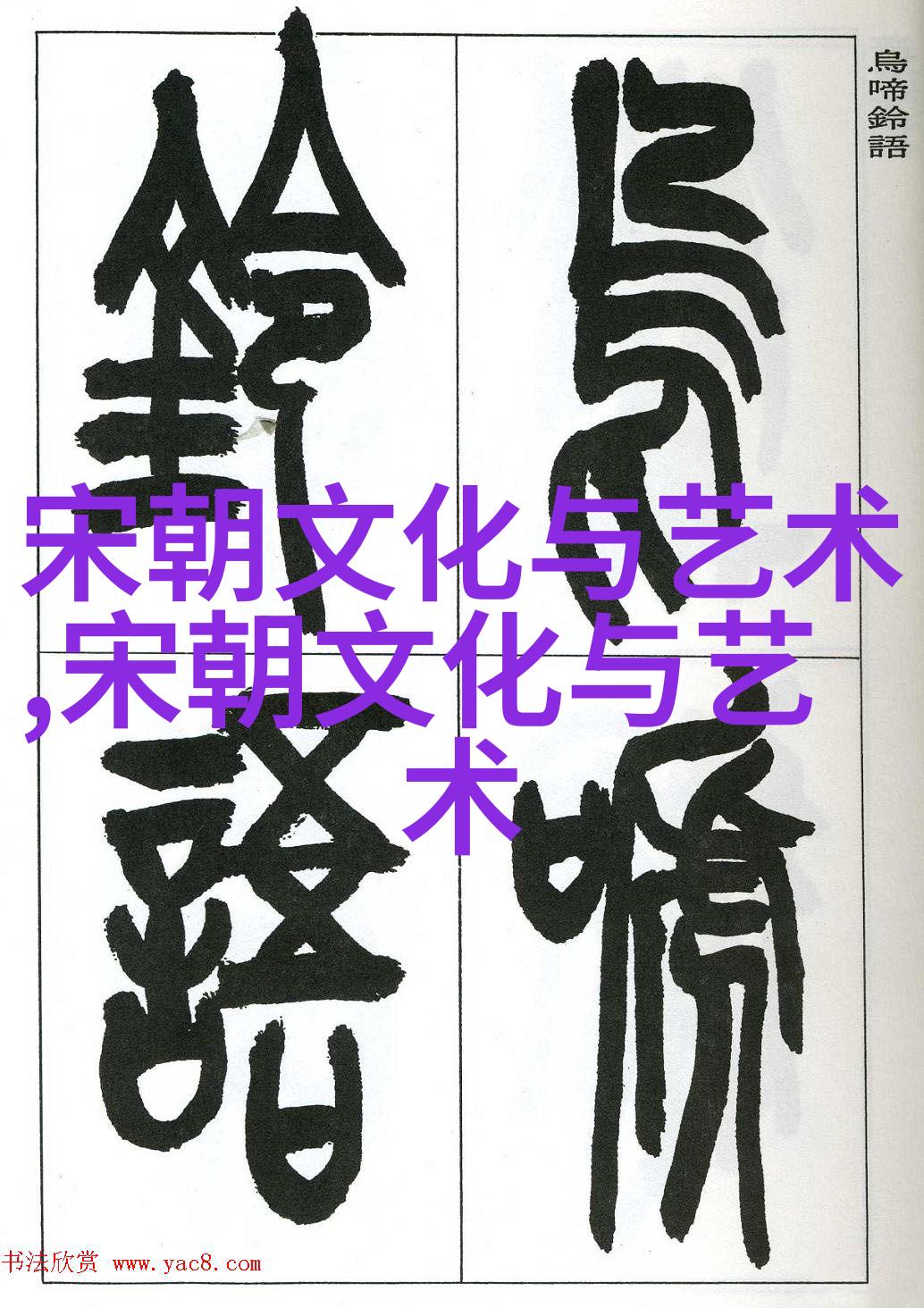

宋朝进一步细化了这一制度,明确了征求意见顺序,并增加了举报机制,以便保护当事人的利益并促进交易透明度。此外,宋朝还限制京城官员只能拥有一套住宅,这一措施旨在平衡住房市场并保障老百姓的合法权益。

到了明清时代,这些限购政策得以更加严格执行。在明朝,一旦被发现在任职地购买房屋,便会受到五十大板、开除职位及没收财产等重大的惩罚。而清朝则扩展到旗人,也禁止他们在外地工作期间购买房屋,并且地方官如果未能及时报告,将承担相应责任。

这些历史上的限购措施背后的目的,是为了维护政权稳定和统治秩序,从而避免腐败现象以及政府失去对土地资源控制的情况。通过这些法律手段,对抗着贪污行为,为后世留下了一系列关于土地管理与社会治理的问题思考。