穷尽千年明清两朝人民生活对比分析

一、引言

在中国历史长河中,明朝与清朝是两个相继的封建王朝。它们各自有着不同的政治制度、经济体系和社会结构,这些因素都影响了当时的人民生活水平。因此,对于“明朝人穷还是清朝人穷”这一问题,我们需要从多个角度来进行分析。

二、经济基础的差异

1.1 明代经济概况

明代初期,由于朱元璋等人的开创性改革,特别是土地制度的整顿,使得农民生产力得到显著提高,同时也促进了商品经济的发展。但随后由于税收压力加大、地主阶级势力的抬头以及自然灾害频发等因素,导致农民生活仍然十分艰苦。

1.2 清代经济状况

相较于明末,清初确立了一种比较稳定的统治秩序,但这种稳定往往伴随着更为严格的控制和更高额的税赋。在康乾盛世,尽管农业生产得到一定程度上的恢复和发展,但依旧存在大量贫困人口。此外,由于商业活动受到限制,以及货币流通不畅等原因,城市居民也面临着较大的生计困难。

三、社会结构与分配机制

3.1 明代社会结构及分配机制分析

在明代,大量人口被卷入科举考试系统中争取仕途,而非通过实践技能获得富裕。这导致知识分子阶层虽然拥有较高的地位,却常常处于物质上相对贫寒的情况。而地主阶级则通过土地所有权获取巨额利润,其间还有一部分劳动者成为他们的手下败将,被剥削至极限。

3.2 清代社会结构及分配机制变化探讨

在清末阶段,由于官僚机构日益庞大,加之军费开支巨大,再加上科举竞争激烈等因素,一方面形成了一个庞大的无产阶级群体;另一方面,即使能够进入官场,也很难保证其持续富裕,因为官职流动率高且任命受政治考量影响,不确定性很大。

四、文化底蕴与精神世界对比研究

4.1 明代文化特点及其对人民生活影响探讨

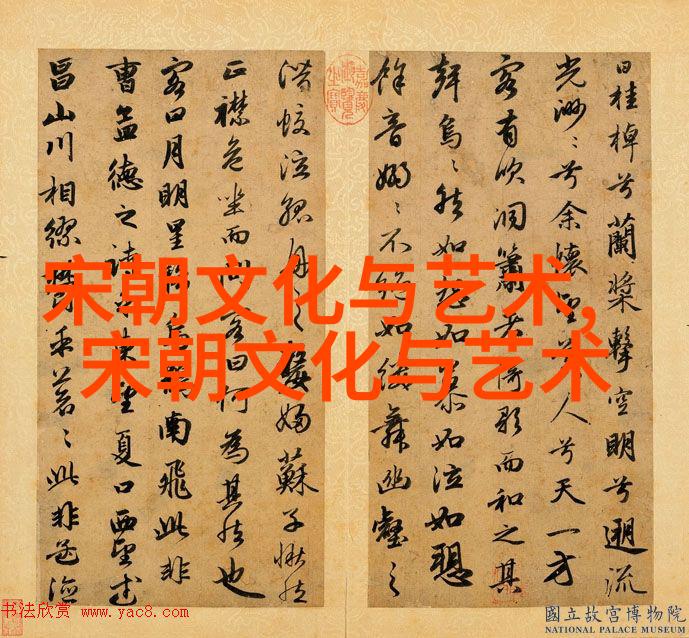

在文化领域内,“文以载道”的理念深刻影响了人们的心态。在艺术形式如绘画书法文学作品中展现出一种优雅而内省的情感表达方式,同时这些艺术品往往反映出时代背景下的苦乐参半。同时,在学术思想上,如程朱理学强调礼教规范,并要求读书人追求道德修养,这种思维方式既能提升士人的精神境界,也可能造成心理压力并束缚创新思维。

4.2 清代文化特征及其对于人民生活意义解读

然而,与此同时,在晚期帝国时期,当外患不断侵扰内部矛盾积累到顶点时,便出现了一系列消极现象,如迷信崇拜神仙佛祖,以逃避现实困境,或是不愿意面对自己所处环境的问题,从而失去了解决问题的一线希望。这类情况进一步巩固了既有的封建制度,并阻碍了变革和改良的事态发生。

五、结论总结

由以上分析可见,无论是在经历过一次又一次战乱之后的安定局面(即晚明),还是在逐渐衰落中的最后几十年(即晚清),中国普通百姓一直承受着极其沉重的人口负担,他们的大多数时间里都是匮乏状态中的生命。如果说“饱暖思淫欲”,那么我们可以这样推断,那些正处于饥饿或濒临饥饿状态的人们,则更加关注生存本身,而不是其他任何事务。当他们思考起如何应付日常需求时,是没有多少余暇去考虑是否要问责政府或者期待改变命运的话题。所以,无论是哪个时代,只要存在贫困,就会有很多事情无法触及到真正解决问题的时候。