国学堂探索传统智慧与现代启示的殿堂

国学堂:探索传统智慧与现代启示的殿堂

在历史长河中,中国有着悠久的文化底蕴和丰富的知识遗产。国学堂作为传承这些宝贵遗产的地方,是学习和研究中国传统文化、哲学、文学等领域知识的场所。它不仅是对过去智慧的一种回顾,更是一种对未来启示的探索。

一、国学堂之建

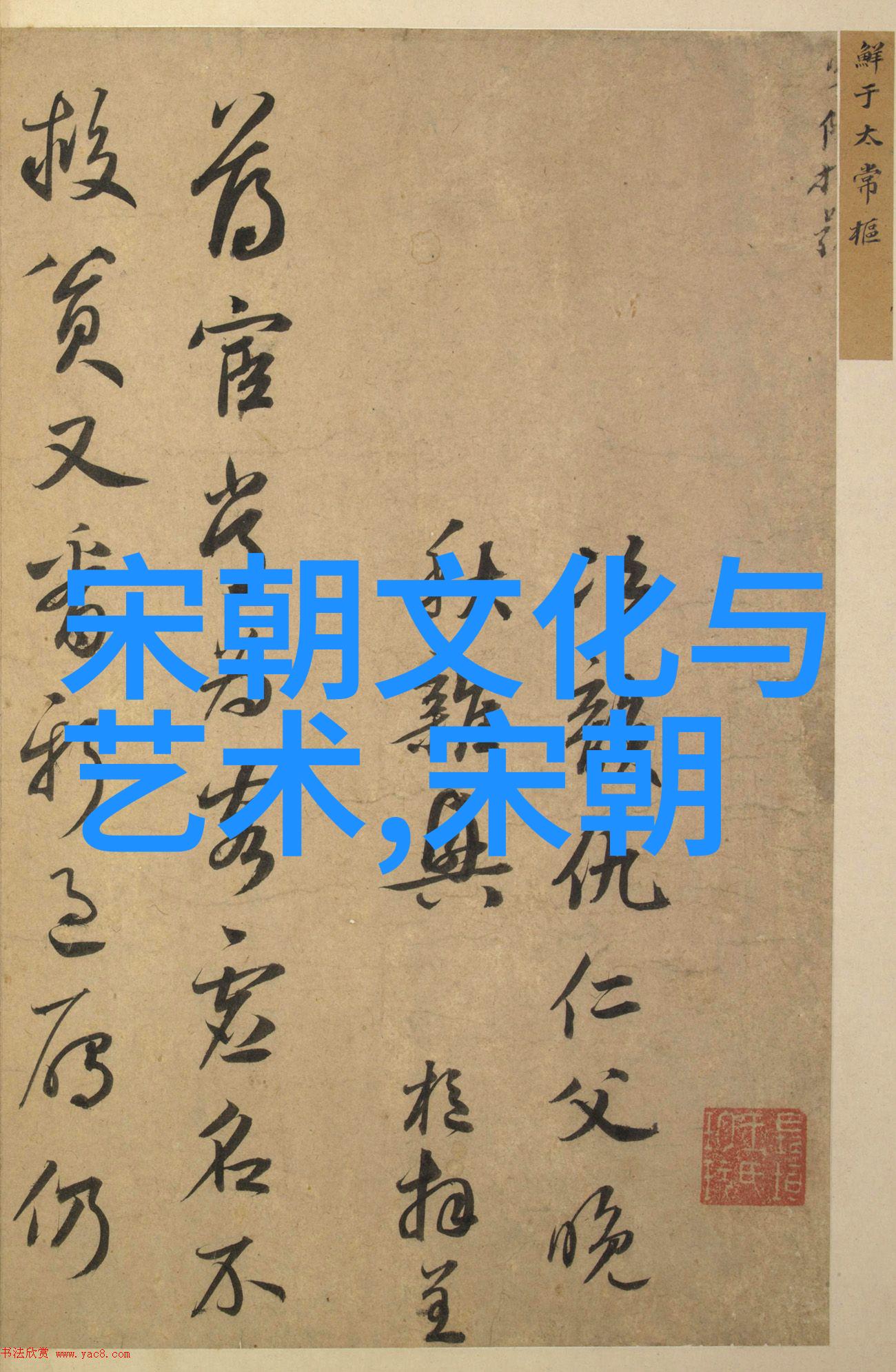

自古以来,教育一直被视为社会发展的重要推动力。在古代,王朝为了培养治国理政的人才,便建立了专门用于学习经典和政治思想的地方,这些地方就是后来的“国学堂”。唐宋时期,因其规模宏大而影响深远,如太初先生讲经所,以及东京(今北京)附近的大观园,都成为文人墨客交流学习的地方。明清时期,由于科举制度盛行,私塾也逐渐兴起,为士子们提供了一条向官方考试道路。

二、国学堂之内涵

“国”字本身含义广泛,不仅指国家,也包括了民族文化和精神。而“术”则意味着技艺或艺术。在这里,“术”并不仅限于书写文字,而是包含了如何理解这些文字背后的道德观念以及如何运用这些道德观念来指导个人行为及社会发展。这就要求学生不仅要掌握语言,还要了解其中蕴含的情感、逻辑以及价值判断。

三、课程设置与教学方法

在传统意义上,国学堂教授的是儒家经典,如《四书》、《五经》等,它们涉及伦理道德、政治哲思等多个方面。同时,还会教授诸子百家各家的思想,比如法家代表人物韩非子的《说林》,道家代表人物庄子的《庄子》,佛教代表人物玄奘译出的《心地观》等。此外,对诗词歌赋也有很高重视,因为它们不仅是文学作品,更能反映时代风貌和民众情绪。

教学方法主要依赖口授笔记,即老师通过口头讲解,然后由学生记录下来进行复述,以此加深理解并提高记忆力。不过这种方式也存在局限性,比如对于一些抽象概念或难以直译的事物来说可能不足以表达其完整内涵。

四、现代意义与挑战

随着时代变迁,一些人开始提倡将古代智慧融入当代生活,使之具有更直接实用的价值。这体现在以下几个方面:

跨文化交流:随着全球化进程加快,对不同文化之间相互借鉴有一定的需求。

个人修养提升:在快速变化的社会环境下,有更多的人开始寻求一种更加稳固的心灵寄托。

政策制定参考:许多政府机构意识到,在制定政策时需要考虑到传统智慧中的合理部分,以避免盲目追求科技进步而忽略人类文明中不可替代的一部分。

然而,在实现这一目标过程中面临的问题也是显而易见。一方面,由于时间距离较大,对于很多年轻人来说,要真正理解并欣赏古籍内容是一个艰巨任务;另一方面,与科技迅速发展形成鲜明对比,让人们对那些看似落伍甚至过时的事物感到困惑或者怀疑其实际应用价值。此外,将复杂繁琐的手工艺转移到数字平台上同样面临技术挑战,同时还需解决版权问题,使得这项工作变得异常复杂且耗时费力。

总结

国学堂作为一种特殊形式的教育体系,其核心在于通过系统地学习中国传统文化来培养学生对于中华优秀成果的情感联系,并使其成为日常生活中的指导原则。在这个过程中,我们既要尊重历史,又要勇敢创新,把握住两者之间最精妙处,从而让这一宝贵财富能够持续发光发热,为我们带来新的启示与思考。