北元与明朝正统问题探究历史学家对北元和明朝皇权合法性的争论

北元与明朝正统问题探究

什么是北元?

北元,正式称为大元国,是由忽必烈之孙图帖睦尔在1368年建立的政权,其前身是蒙古帝国。图帖睦尔继承了忽必烈对中国的统治,并自称为“大元皇帝”,以此来巩固其对中原地区的控制。在许多历史学家的看法中,北元虽然名义上仍然保持着蒙古帝国的遗志,但由于它已经无法再像忽必烈时期那样完全控制整个中国领土,因此,它并没有获得广泛认同作为正统政府的地位。

明朝兴起及其对北元的挑战

明朝则是一个由朱棣领导的一支汉族军事力量,在1368年推翻了南宋政权后建立起来的一个新国家。朱棣自封为“太祖”并将自己的政权命名为“大明”,标志着一个新的历史时期开始。此时,明朝不仅有着强大的军事实力,而且还拥有广泛的人心和经济基础,这使得它在争夺中国版图上的地位远超于那正在衰落的小小北元。

两者之间的冲突与交锋

尽管面临如此巨大的挑战,北元依然试图通过外交手段或者武力征讨来维护自己的合法性。但无论如何,无情的事实不断揭示出其政治、经济和军事上的弱点。随着时间的推移,不断有更多的地方势力倒向明朝,而那些忠于 북 元 的将领们也被逐渐消除。这一系列事件最终导致了 北 元 政权在1370年代彻底崩溃。

谁能说得清这个问题?

从一个纯粹历史学者的角度来看,“哪个更正统?”的问题似乎很简单,只要我们把目光投向当时的大量文献记录,就可以清楚地看到实际情况: 明 朝借助于更强大的社会基础和更有效率的人才管理体系,最终成功地确立了自己作为中国第一流国家的地位。而 北 元 虽然曾经雄霸一方,但却无法阻止自身迅速走向衰败。

但是在现实生活中,我们发现很多人对于这两个政权间是否存在真正意义上的"正统"进行了一种复杂而多样的解释。一部分人认为,从法律层面上讲,任何未得到普遍认可且不能有效控制全国范围内所有地方行政区域以及人民群众支持的大型政治组织,都不能算作真正意义上的"正统";另一部分则可能会基于某些特定的文化价值观或民族主义情感去判断这一问题,他们可能认为只有满足某种特定条件下才能被视为正确,即使这种条件在当初并不总是得到满足。

现代研究中的困惑与思考

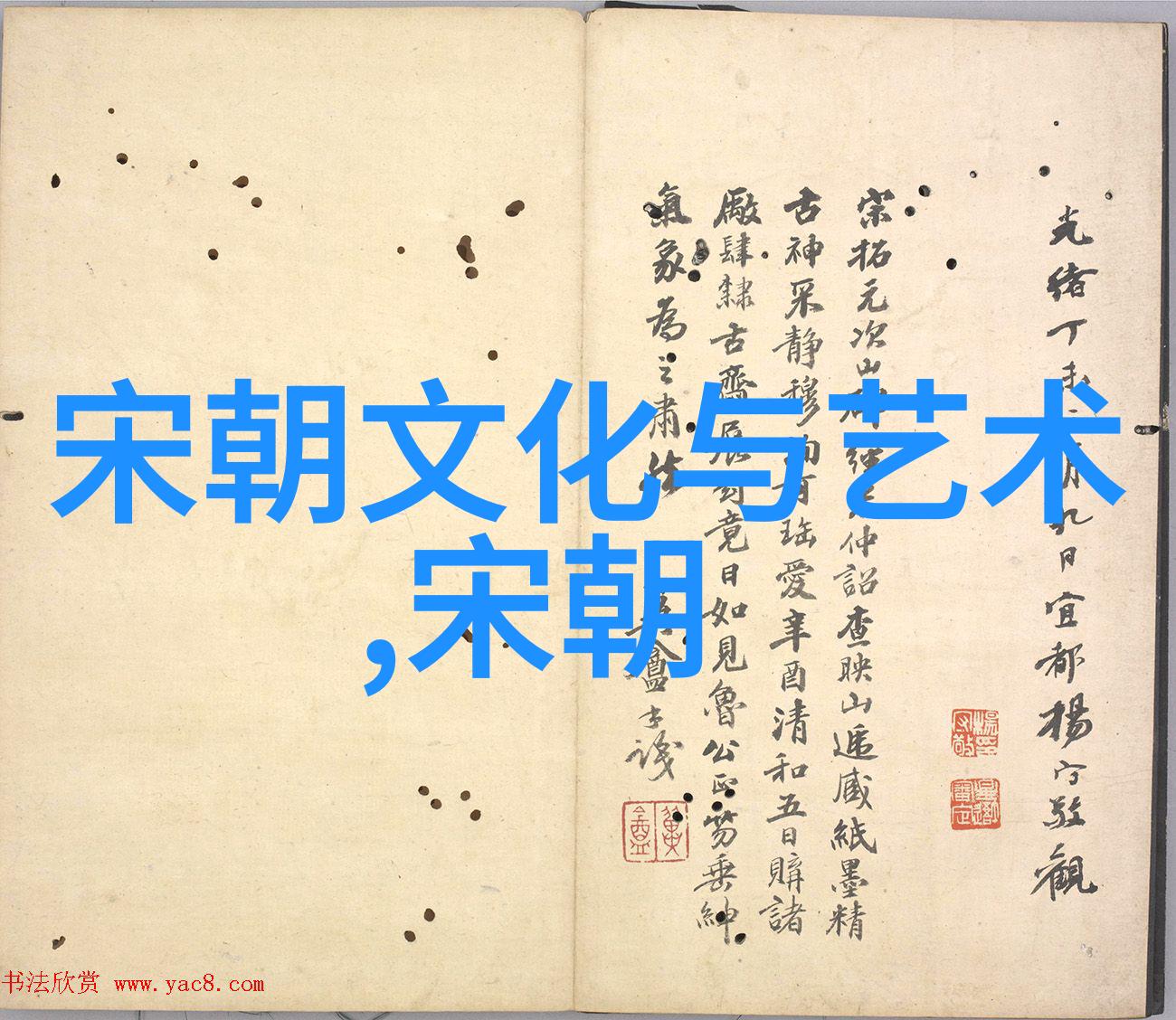

如今,对于这样的历史议题来说,我们更加关注的是如何从不同的视角去理解过去,而不是单纯追求一种绝对性的答案。例如,有些研究者尝试通过考察各个时代所产生文人的态度、书写风格以及他们对于理想王朝形象构建等方面来分析不同时间背景下的主体意愿及行为选择。这就意味着我们的讨论不再局限于简单的问题,而转变为了深入挖掘每一个时代人们对于“正统”的理解过程本身——这是一场关于知识传播、文化交流以及身份认同等多重领域相互作用的大戏,也是我们今天重新审视过去重要史迹的时候。

因此,当有人提出 “哪个是正统?” 这个问题时,我们应该意识到这是一个涉及多重因素综合考虑的问题,不仅仅取决于官方宣布或法律文件,还包括社会动荡期间民众的心理状态,以及后来的各种编撰史料记载。当我们站在现在回望往昔的时候,每个人都可以根据自己所持有的信息和知识框架给出自己的答案,但最重要的是,要明白这一切都是基于有限且不可避免带有主观色彩的情感表达。在这样复杂而又充满智慧探索的一片天地里,每个人都能够找到属于自己的故事,同时也能够尊重其他人的见解,因为最后,“谁才是真的‘真’” 在时间长河中早已失去了悬念,只留下了无数丰富多彩的人类智慧成果供后世品味。