探索科举风云考生背后的日常生活

在古代中国,科举制度是选拔官员的主要途径之一。对于那些有志于仕途的人来说,科举考试不仅是一个挑战,更是一种生活方式。他们的日常生活围绕着准备和参加考试展开,这个过程中充满了艰辛和机遇。

首先,要了解的是,他们的学习环境通常非常简陋。考生们住在远离家乡的地方,可能是县城或省城的一些临时宿舍或者庙宇。这意味着他们需要与来自不同地区的其他考生共处一室,这样的环境对一些人来说可能会感到压力山大,但也为他们提供了一个多元化交流平台。

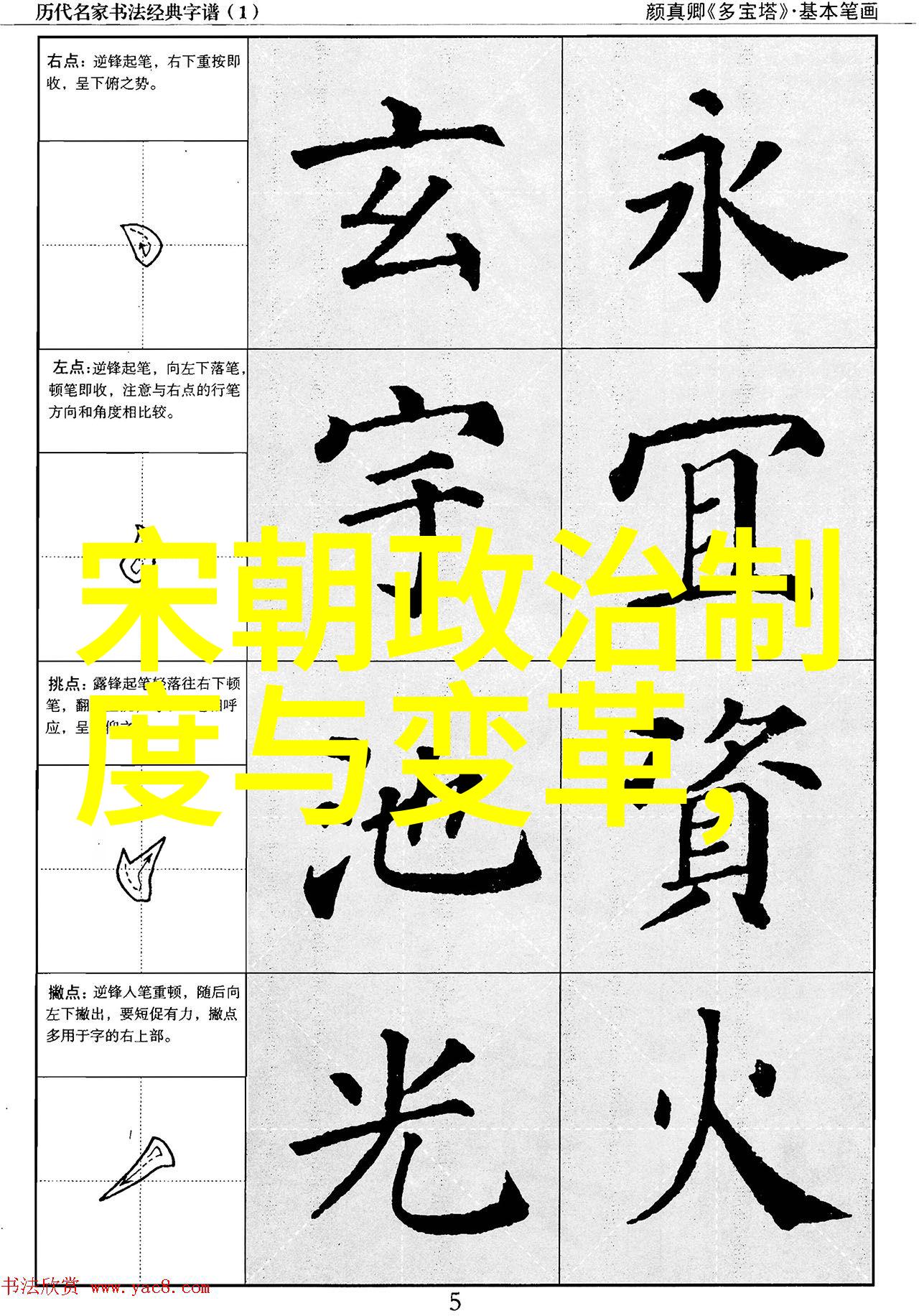

其次,他们每天都要花费大量时间阅读经典著作、史书以及各种学术著作。在没有现代教育资源的情况下,他们必须依靠手抄本来获取知识,而且这些手抄本往往价格昂贵,所以只有最贫穷却又最勤奋的考生才能获得它们。

再者,每年的春季,都会有一批新入京的小伙伴加入这个大家庭。当新的学子们到达这里时,他们总是带着对未知世界的一腔热情,以及对未来自己能否成为状元(即第一名)的渴望。而随着时间的推移,这种热情逐渐转变成一种持续不断的心理压力,因为失败率很高,而成功则几乎是不可能的事情。

此外,在这期间,考生的饮食状况同样值得关注。一方面,由于经济有限,大多数考生只能吃得非常简单,比如面条、豆腐等;另一方面,对于身体健康至关重要,因为长时间过度用脑容易导致疲劳,而缺乏营养则更容易让人病倒。在这种情况下,只有坚持不懈地努力才能保证自己的体魄得到适当恢复,以便继续备战考试。

除了这些,还有一个不可忽视的问题,那就是家庭关系问题。在漫长而艰苦的科举道路上,一些家庭成员由于经济困难或者因为子女投身仕途而产生分歧。有的甚至因此出现了亲子间矛盾,有些家庭成员为了孩子能够早日功成名就,不惜借钱买卖文房四宝以求帮助孩子更好地准备考试,这一切都加深了家庭内部紧张关系,同时也影响到了孩子的心态和学习效率。

最后,是关于社会认可的问题。在那个时代,没有通过科举考试,就无法进入官僚体系,因此许多人把所有希望寄托在这一系统上。但这是一个极其残酷的事实——即使你付出了全部精力的努力,也不能保证一定能够成功。而且,如果你连续几次都不幸落榜,你就会发现自己被社会边缘化,被视为无用之辈。这份沉重的情感负担,即使是在平静表象下的内心深处,也会给予他人的冲动行为带来诱惑,使人们做出一些看似荒谬但实际上试图逃避现实痛苦的手段,如寻找替身助exam或者购买答案等非法行为,从而进一步恶化自己的形象和命运。

然而,无论如何改变不了这个事实:科举日常,是一场精神与肉体双重磨练的大赛,它既是一种挑战,也是一种启迪。它塑造了一代又一代人的意志,让那些勇敢追梦的人,在历史长河中留下属于自己的痕迹。而对于那些未能实现梦想的人来说,则成了后世人们理解历史、思考人性的素材。