大运河修复与扩建连接南北经济命脉的工程巨制

一、引言

在中国古代,水利工程不仅是农业生产的重要支撑,也是国家政治经济发展的关键因素。明朝时期,随着国力的加强和对外开放政策的实施,大运河成为连接南北经济命脉的重要交通线路,其修复与扩建工作成为了明朝政府的一项重大战略任务。

二、大运河历史背景

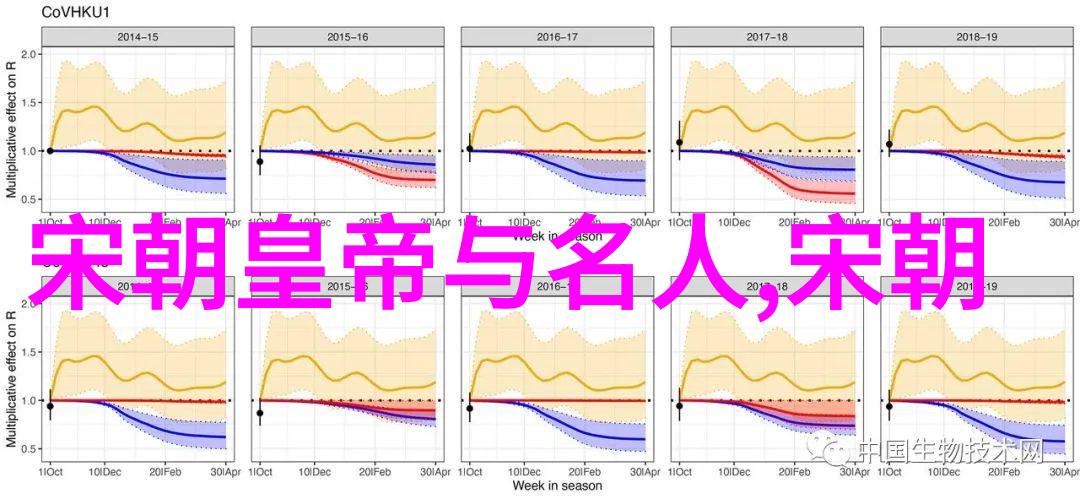

大运河,又称为京杭大运河,是中国古代最长的大型灌溉和航行沟渠之一,它起源于唐朝初年,由多个小型水道相连而成。在宋朝时期,大运河经过几次大的改造,使其成为东西方向连接了北京(燕京)与杭州(会稽)的主要通道。这一过程中,不仅促进了物资流通,还极大地推动了社会文化交流。

三、明初对大运河的重视

朱元璋登基后,即开始对全国各地进行统一治理,他深知一个强盛帝国必须有良好的交通网络来保障物资供应和军事行动。大運河作为国家生命线,对于确保粮食供应尤为关键,因此,在洪武年间开始了一系列的大规模修复工作。

四、洪武时期的大规模维护工作

洪武二十六年(1393年),朱元璋下令全面检查并整顿全长约1800公里的大運河。他命令地方官员严格执行相关规定,禁止非法开挖或堵塞水道,同时组织民众参与到清淤填沙等劳动中去,以此提高整体效率。此举不仅解决了当时存在的问题,还进一步巩固了这一基础设施,为接下来百年的稳定运行奠定了基础。

五、大運河在明末民变中的作用

到了明末,随着农民起义如李自成领导下的农民军不断兴起,大運 河成了这些反抗势力控制区域内唯一可用的交通工具。虽然这对于中央集权造成了一定的威胁,但也暴露出封建王朝内部结构问题,以及无法有效解决人民生活困难的问题,这些都预示着明朝即将走向灭亡之路。

六、清军入关后的影响

1644年,清军入关之后,他们继承并继续利用这个至关重要的人类工程。清政府甚至更上层楼,将大運 河建设项目提升到国家战略层面,并且在康熙皇帝期间,对其进行了一次全面的维护升级,使得它更加坚固和高效,从而延续至今仍然扮演着不可或缺的地位。

七、结论

从以上内容可以看出,大運 河修复与扩建不仅是一个纯粹技术性的工程,更是一种政治手段,可以直接关系到一个政权是否能够持续下去。在现代,我们通过学习过去那些伟大的建筑遗产,不仅能够欣赏历史艺术,也能从中汲取智慧,用以指导当前社会发展。