刘伯温的封号之谜只封了个伯背后的历史考量

在中国历史上,封号往往与皇帝对臣子的一种荣誉和职位表示,但有时候,这些封号似乎不够完美,尤其是对于像刘伯温这样才华横溢、功绩卓著的人物。那么,刘伯温为啥只封了个“伯”,而没有得到更高的爵位呢?这一问题引发了人们对这段历史背景以及当时社会政治环境的深入探讨。

刘伯温生平简介

首先,我们需要了解一下刘伯温本人的背景。刘基(1330年-1385年),字仲文,以字行称作仲卿,后人尊称他为刘邦英,又被尊称为国士安世、天下英雄等。他出身于一个贫寒家庭,但凭借自己的学识和能力,在明朝初期成为了一个重要的政治家和文学家。在他的职业生涯中,他担任过多个要职,如翰林学士、吏部尚书等,并且还曾经历过几次大起大落,最终以归隐田园闻名于世。

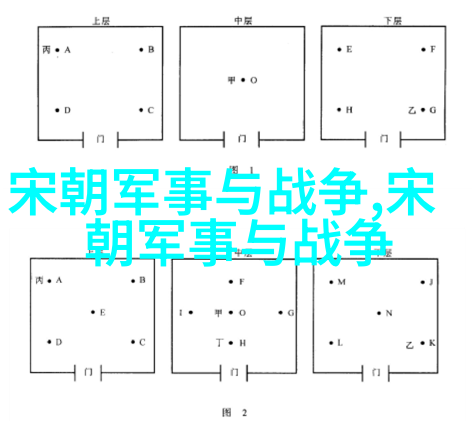

封号制度

在明朝初期,当时实行的是九品官员制,即从一品到九品,每一级别都有不同的权力范围和待遇。而对于那些非正规官员或退休人员,由皇帝颁赐的特殊头衔则更多地体现了一种个人荣誉。因此,对于像刘伯温这样的重量级人物来说,其所得头衔反映了他们在政府中的地位,以及他们所拥有的实际影响力。

劉伯溫與朱元璋

尽管如此,从歷史記載來看,劉基並未獲得一個非常高級別的頭銜,這讓許多學者對此產生了好奇。在當時社會中,一個顯著的地位象征就是從皇帝那里获得高级别头衔。但劉基雖然擁有極高的地位,也曾經與朱元璋見面,並且還為朱元璋提供過一些建議,但是即便如此,他也沒有能夠獲得超越常規職業階層最高位置——太傅或者宰相這種最高級別職稱。

社會觀念與限制

除了個人的努力外,还有一些社会观念和制度上的限制也可能影响到一个人能否获得更高级别的头衔。在那个时代,不同阶层之间存在严格界限,而且各阶层间还有着固定的身份秩序,因此,即使是一个极具才华的人,如果他的出身不够显赫,或许也难以跨越这些既定界限获得更高的地位。

个人选择与命运安排

另外,对于像劉基這樣的人物來說,他們自己也有選擇是否接受某個頭銜。例如,有時候君主可能會因為個人原因或國家需要而給予特定的頭銜,而有些人物則可能因為自身目的或者生活方式而拒絕某些榮譽,這種情況也是解釋他僅獲「卿」爵號的一種可能性之一。

后来的影响与评价

隨著時間推移,劉基的事蹟逐漸被後人傳頌。他不仅留下了一系列重要文献,也成為了一代又一代學子的楷模。儘管他未能獲得最顶尖的地位頭銜,但他的影響力卻遠超出了單純的一個頭銜。此外,由於時代變遷及文化演變,使得後人對於古代領袖評價標準也不盡相同,有些甚至認為「無爵無官」的狀態反而是一種精神上的自由,可以專注於個人理想和追求,而不是被繁文缛节所束缚。

總結來說,只有透過深入研究歷史背景、社會環境以及個人選擇,我們才能真正理解为什么劉伯溫只獲授一個「卿」的爵號。这不仅是對歷史的一个探索,更是對我們現今如何看待榮譽與權力的思考。一旦我们將眼光投向过去,那么无数的问题就会如梦幻般浮现出来,让我们能够更加全面地认识这个充满智慧与勇气的人物及其时代。