行书与其灵魂从王羲之到赵孟頫行书艺术的演变轨迹

行书的诞生与发展

在中国古代文学艺术中,行书是一种流畅而自由的手写体,它以笔触飞扬、意境深远著称。这种字体最早可追溯到东汉末年,但直至唐代,才逐渐成型并得到广泛应用。

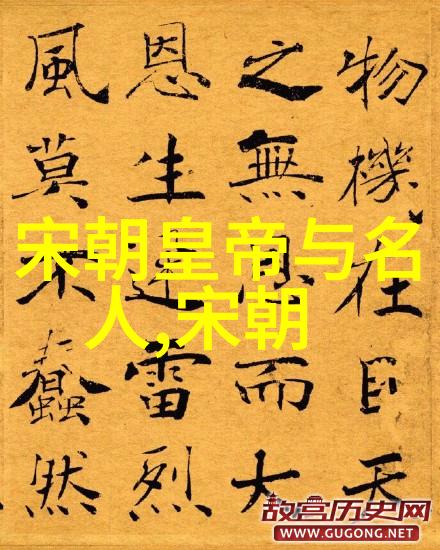

王羲之——行书之父

王羲之(269-340),号玄真先生,是南朝宋时期杰出的政治家、学者和书法家。他创作的《兰亭序》是中国传统文化中的经典作品之一,被誉为“一世难逢”,对后世影响深远。在这部作品中,他巧妙地运用了各种笔画变化,使得每个字都充满了生命力和韵律感,这无疑奠定了他在行书领域的地位。

从王羲之到柳公权——两大巨匠的贡献

随着时间的推移,一批批杰出的书法家不断涌现,他们各有千秋,对行书艺术产生了重要影响。柳公权(907-978)作为唐宋转折期的一位重要人物,其篆刻风格严谨精致,与其临摹手续繁琐不懈,为后来的历代师承提供了宝贵资源。他的工作不仅丰富了文人墨客的手稿,也使得私人收藏成为一种新的文化形式。

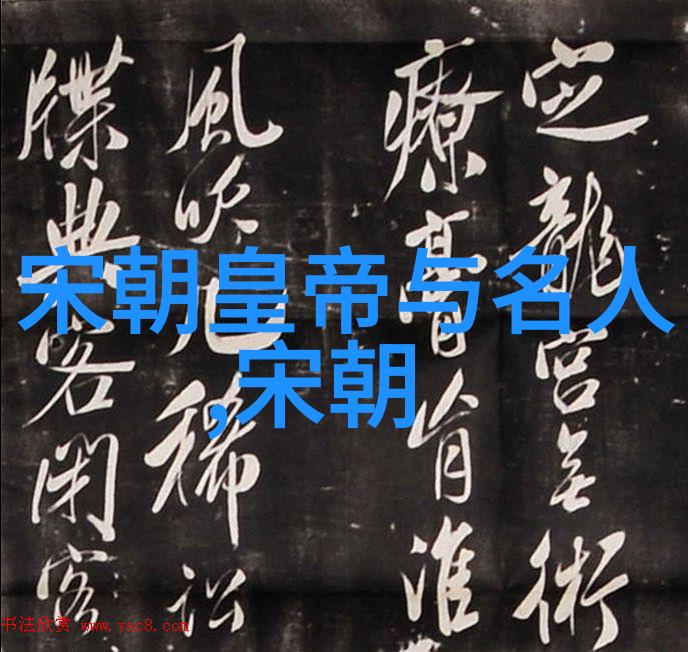

赵孟頫——继承与创新

赵孟頫(1187-1245),元初名臣,以擅长诗词及善绘画著称,但更以其卓越的篆刻技艺闻名于世。他将自我修养和超然物外的情怀融入于自己的创作中,因此他的字体既有古朴庄严,又带有一丝淡雅脱俗。赵孟頫对行書进行了一系列革新,将原来较为僵硬和呆板的地方打破,从而开辟出新的风格路径,使得整个人类历史上留下更多独特的人文精神足迹。

行书艺术的演变轨迹

通过对这些伟大的先贤们作品细致分析,我们可以发现他们共同遵循的一些原则,比如简约自然、灵动活泼以及注重情感表达等。而在具体操作上,每位作者都有自己独到的见解,并且根据时代背景所处位置进行调整,不断推陈出新。这正是历代文学欣赏所提倡的一种精神,即对于前人的尊崇,同时也要敢于探索创新,为后人树立榜样。

行书艺术对现代社会意义

在当今这个信息爆炸、速度快捷但同时缺乏耐心去品味美好事物的心态普遍存在的大环境下,学习欣赏历代高超的手工艺尤为重要。它能够让我们回归本真,不被浮躁冲散;它还能激发我们内心深处对于纯粹美好的向往,让我们学会享受生活中的每一个细微瞬间。这或许就是为什么许多现代人仍旧热衷于研究并实践手工艺这一传统活动背后的原因之一:寻找那种久违的心灵宁静,以及那份不可复制的情感共鸣。在这个过程中,无论是读者还是作者,都会获得一种特殊的心理慰藉,那是一种来自过去岁月延续至今,与众不同的精神世界交流沟通方式。

结语:继续探索未来方向

总结来说,历代优秀的文人墨客们通过他们卓越无比的手笔,在中国传统文化史上留下了一串串璀璨夺目的明珠。而今天,当我们站在历史长河尽头,我们应该如何把握这些珍贵遗产?应当怎样将它们融入我们的日常生活里?答案很简单,就是不断地去学习,不断地去思考,再不断地去实践。只有这样,我们才能真正理解并继承这段悠久而又丰富多彩的人类智慧。如果说历史上的那些伟大先贤们给予了我们太多启示,那么我们的责任就是把这些启示转化为今天我们的行动,以便让未来的人们也能看到这一路走来坚持不懈追求精湛技艺与完美审美价值的事业光芒永存下去。此外,在此过程中,要勇于创新,不断探索未知领域,用现代眼光重新解读传统审美标准,同时也要保持对传统文化自身魅力的敬仰,从而实现真正意义上的“老、中、新”相结合,这样的方法论将会引领着人类文化发展迈向更加辉煌灿烂的一个时代!